秋月照人,春風坐我;青山當戶,白雲過庭

“風聲雨聲讀書聲聲聲入耳,家事國事天下事事事關心”。這一副明代鐫於江蘇無錫東林書院的楹聯,可謂是家喻戶曉,深入人心。

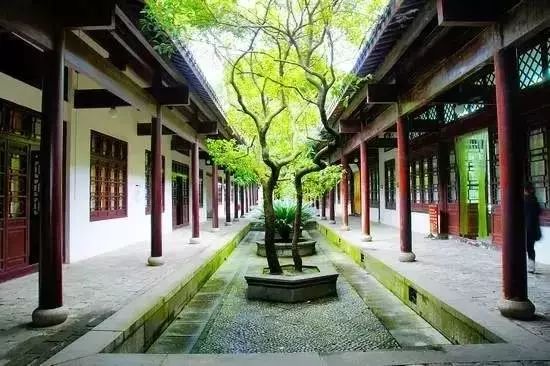

書院是我國古代由儒家士大夫創辦並主持的文化教育機構,初始於唐,盛於宋,止於清末。書院這種教育形式在華夏大地上存在了一千多年,表現出蓬勃的生命力,對我國的文學史、學術史和教育史均產生過重大影響,在悠久的中國文化教育史上占有重要地位。

北宋時有著名的四大書院,白鹿洞書院、嵩陽書院、應天書院、嶽麓書院。

書院興盛的幾個時代亦是楹聯興盛的時代,書院楹聯大多出自名家之手,立意格調高標,造句千錘百煉,往往言近旨遠,意味深長。

不少書院楹聯都對儒家經籍奉若聖明,闡發儒家義理,張揚聖賢功德如。靖遠敷文書院:“三代從無他學問;六經才算得文章。”德保秀陽書院:“不看破義利關,何須講學;要認識忠孝字,才是讀書。”

書院是培養生徒、陶冶性情之所,因此教諭楹聯比比皆是,勸學勵誌,導化啟智。三原正誼書院坡階門:“曆階而升,莫謂前頭路苦;連步以上,方知頂峰人高。”宿州培菁書院:“功名得失由天,任其絕頂榮華,自要幾分福命;學問淺深在己,教爾潛心習誦,無虛片刻光陰。”

因為書院多選址在山水佳勝處,出現許多吟詠山川景物的楹聯。如廬山白鹿洞書院蒼鬆翠柏掩映,清溪一脈流貫,有朱熹題聯:“泉清堪洗硯,山秀可藏書。”

古代書院楹聯常常是寄情以物。像雁蕩山會文書院:“秋月照人,春風坐我;青山當戶,白雲過庭。”白鹿洞書院:“藏焉修焉,靜得江山之趣;高矣美矣,妙收天地之功。”眼觀書卷,情寄詩懷,睹物生情,境幽意深。

宋代閩學盛行,八閩大地書院林立,興學重教,文風鼎盛,半畝方塘,源頭活水,自是不盡書聲,被譽為海濱鄒魯。

白雲岩書院,位於福建龍海。早在唐代就有高僧虔誠大師來此卓錫。據記載:宋光宗紹熙元年(1190)朱熹任漳州知事時,選定幽靜的白雲岩建築一座書院(今紫陽書院)講經注學之用。並留有手書《與物造遊》橫匾和書院柱聯“地位清高,日月每從肩上過;門庭開豁,江山常在掌上看”一副。

宋朝慶曆年間開始,福建浦城先後創辦廟學、社學、義學、書院、私塾等各類學校12所,但大多已毀。南浦書院建造於清乾隆二十八年(1763年),已有247年曆史,至今保存較為完整。

繼朱熹之後的理學正宗傳人真德秀為浦城南浦書院所作:“坐看吳粵兩山色,默契羲文千古心。”此聯氣勢恢宏,寓情於景、意境悠遠,讓人領略一千多年前福建書院的勝景。

芝山書院,位於福建漳州西北登高山上,舊為臨漳台開元寺。同治五年(1866)春,左宗棠自梅州班師過漳州,正值該院修複落成,曾撰聯誌慶:

創宇自何年,果然逃墨歸儒,天使梵王納土;

籌邊曾此地,正好修文偃武,我從瀚海班師。

唐代被譽為“八閩之全才”的林嵩著作《太姥山記》,是現存關於太姥山的最早文獻之一,他構築的福鼎草堂書院也是中國最早的書院之一,林嵩一名聯“大丈夫不食唾餘,時把海濤清肺腑;士君子豈寄籬下,敢將台閣占山巔”就在書院問世,楹聯氣魄雄偉,襟懷宏闊,格調高雅,誌向不俗。

與福建一水之隔的台灣也有書院近二十所,都建在清代,大多數都有楹聯。南投縣內的藍田書院,建於1838年,即道光十三年,為南投最負盛名的古跡。當地人又稱這裏為文昌廟,裏麵還祀奉朱熹。藍田書院是台灣現存楹聯最多的書院,其中一副寫得十分精彩:

藍可染科,合青黃赤白黑,絢出文章同錦繡

田宜耕種,本仁義禮智信,培成秋實與春華

以鶴頂格嵌“藍田”二字。上聯由藍引出“青黃赤白黑”等顏色詞,來喻“文章”“錦繡”;下聯從耕田說起,強調學習的根本在於做人的美德——“仁義禮智信”,最後的成果是“春華”“秋實”。這副楹聯是台灣書院中最好的楹聯之一。

不同的文化形式遵循著其內在章法,使它有別於其他的文化形式而獲得了獨特的生命力,楹聯就是這樣一種非常具有中國傳統,以極其富有內涵和生命力的文化形式流傳。

閱讀古雅的書院楹聯是一種美好的藝術享受。

滄桑千年,一縷文脈綿延。