1925年3月12日,偉大的先行者孫中山先生逝世於北京。作為一位受到中外人士普遍注目的世紀偉人,其逝世自是舉世為之震驚和哀悼,而寄托哀思的一種形式就是挽聯。《追悼記事》選錄哀思活動角度不一,但“會場掛滿挽聯”、祭堂內“團團偏列各界挽聯”、“四壁及支柱上挽聯滿目”、“挽聯不計其數”、“挽聯鱗次”、“挽聯之多,二十八間之大會場層層掛滿”等等形容挽聯盛況者多處可見。孫中山逝世後停靈祭吊期間,約有數十萬人前往中央公園公祭,表達哀思懷念之情。據治喪處統計,僅於月底前,就收到花圈7000多個,挽聯59000餘副,橫幅500餘條。而加之全國各地均有追悼,挽聯總數估計不下十萬,其中名篇佳作無數,下麵謹舉數例:

國學大師章太炎:

洪以甲子滅,公以乙醜殂,六十年間成敗異:

生襲中山稱,死伴孝陵葬,一匡天下古今同。

上聯中,洪,指的的是太平天國的洪秀全。甲子滅,1864年為舊曆甲子,清軍攻陷南京,太平天國滅亡,同年洪秀全去世。“滅”含有貶義,而“殂”則是褒義,《書·舜典》帝乃殂落。。下聯中,中山稱,指孫文在日本化名中山樵,可以看作是“承襲”了中山王徐達的“王爵”。明太祖朱元璋的陵墓在南京紫金山南麓西側,中山陵則在東側,所以說“死伴孝陵葬”。《論語》有曰:管仲相桓公,霸諸侯,一匡天下。這句話的意思就是朱元璋,徐達驅逐元蒙統治,光複漢室;你中山先生推翻滿清,建立民國,可以說是古今相同,都完成了“一匡天下”的曆史使命。此聯通過通過洪秀全、朱無璋、徐達的對比,更加突顯了孫中山先生的偉大。

民國總理段祺瑞:

共和告成,溯厥本源,首功自來推人世;

革命而往,無間終始,大年不假問蒼天。

此聯雖讚中山對革命事業的堅毅、首創共和的豐功,並惋惜他的英年早逝。但聯中藏有玄機:段祺瑞一貫自詡對民國有“再造共和”之功。創立共和,“首功”是孫中山的,我老段討平張勳複辟之舉,也有“再造”之績。如此一來,段氏借祭悼中山,把自己也表揚了一把。

曠代逸才楊度:

英雄作事無他,隻堅忍一心,能全世界能全我;

自古成功有幾,正創痍滿目,半哭蒼生半哭公。

上聯評價孫中山是大英雄,並說明他之所以成為英雄的原因。下聯是中山所言“革命尚未成功”的演繹。楊度的評價,把孫中山與曆史上許多“家天下”的英雄區別開來,將“天下為公”這一理念天衣無縫地嵌入聯語之中,非大手筆不能為。

然而,上麵三副佳作雖然均堪稱妙筆,甚至絕唱,但卻因為正在歐洲考察的徐樹錚用電報發回的這副作品不得不讓出了“頭把交椅”的位置,下麵讓我們一起欣賞下:

百年之政,孰若民先,曷居乎一言而興,一言而喪;

十稔以還,使無公在,正不知幾人稱帝,幾人稱王。

此聯上句典出《論語·子路》定公問:“一言而可以興邦,有諸?”孔子對曰:“言不可以若是其幾也。人之言曰:‘為君難,為臣不易。’如知為君之難也,不幾乎一言而興邦乎?”曰:“一言而喪邦,有諸?”孔子對曰:‘言不可以若是其幾也。人之言曰:‘予無樂乎為君,唯其言而莫予違也。’如其善而莫之違也,不亦善乎?如不善而莫之違也,不幾乎一言而喪邦乎?”說明治國之道無他,隻要掌握一個“民”字。所以中山先生創造的主義,稱為“三‘民’主義”;所建立的黨稱為“國‘民’黨”;所建立的政府稱為“國‘民’政府”;所建立的軍隊稱為“國‘民’革命軍”。徐氏說:“一言足以興邦,一言足以喪邦。”這所謂一言者就是一個“民”字。也即所謂“得民者昌,失民者亡”的意思。

下聯典出曹操《讓縣自明本誌令》“設使天下無有孤,不知當幾人稱帝,幾人稱王”。下聯是稱讚中山先生的偉大,就是一個“天下為公”的“公”字,中山先生真正做到了“大公無私”。民國初年他結束了中國幾千年的帝王封建統治,而後為了國家安定,毅然決然將大總統的職位讓給袁世凱,期待袁氏也能做到大公無私。可袁世凱卻背叛民主,私心稱帝;中山先生又毅然決然“討袁”,因此使得天下人不敢再有稱帝稱王的。

作者信手拈來,區區數十字,便概括了中山一生的主要事功。據黃埔軍人出身的報人周遊所記:“中山先生之喪,全民哀悼,舉國偃旗,挽詞之多,莫可紀極,而當時竟共推徐氏此聯為第一。餘曾分別詢諸李協和、胡展堂、汪精衛、張溥泉諸先生:何以國民黨內文人學者盛極一時,而競無一聯能道出孫先生心事,以堪與徐氏抗衡者?所得答複,雖各不相同,但一致認定:徐之才氣,橫攬一世,遠不可及。”不少人對此評論說:“徐氏之聯,用典精辟,含義深刻,可謂之頭籌!”

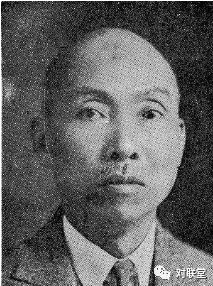

徐樹錚(1880年—1925年),中國近代史上的政治、軍事人物,北洋軍閥皖係名將。字又錚,號鐵珊,又號則林,江蘇蕭縣(今屬安徽)人。早年考中秀才,1901年從家鄉赴山東投奔袁世凱,開啟了軍旅生涯。1905年至1910年東渡日本學習軍事。他是段祺瑞的心腹謀士,在辛亥革命、洪憲帝製、張勳複辟時輔佐段祺瑞“三造共和”,又在與馮國璋的鬥爭中引張作霖奉軍入關,以鞏固皖係權力,並主持“武力統一”。他還成立安福俱樂部,操縱國會選舉,活躍於民初政治舞台。後因南征失利及軍閥間的不和,徐樹錚轉向西北籌邊。他以武力為後盾,於1919年11月迫使外蒙古無條件撤銷自治,回歸中國中央政府的直接管轄之下,並以西北籌邊使身份坐鎮外蒙,加以經營。1920年夏返回北京,參與直皖戰爭,敗北後逃亡日本。後來他試圖扶植段祺瑞東山再起,聯絡孫中山、張作霖形成反直係三角同盟,曾攻入福建,組織建國軍政製置府,但很快失敗。1924年以後出國遊曆,1925年冬回國,欲聯合孫傳芳和張作霖反對馮玉祥。因徐樹錚曾暗殺馮玉祥的舅父陸建章,故馮玉祥對他更加仇視,命張之江在1925年12月30日徐樹錚乘火車離京經廊坊時將其劫持並槍殺。

徐樹錚文武雙全,才華橫溢,著有闡述他政治思想的《建國銓真》及文學作品《視昔軒文稿》《兜香閣詩集》《碧夢庵詞》等。對聯散見於各史料掌故,未見有專門收集,下麵謹就流傳者簡作賞析:

挽張勳

仗匹夫節,挽九廟靈,其誌堪哀,其愚不可及也;

有六尺孤,無一抔土,斯人已死,斯事誰複為之。

張勳一生中最著名的就是作為“辮帥”的複辟行為,在當時逆曆史潮流而動,失敗為必然,自己也注定成為悲劇的負麵人物,因此挽聯絕難為之,因為直接的稱頌或批評都是不妥當的,而徐的這副挽聯先是肯定其“節”其“誌”,複憐其“愚”,再用駱賓王的《討武曌檄》太高,繼而生哀生歎,可謂評價公允,手法精到。讀者可與以下兩聯共賞,則高下立判:

民國張作霖挽張勳聯

是忠義傳最後一人,廿三史從此告終,無虧臣子;

於共和國別開生麵,四百兆不能奪誌,方算英雄。

民國倪雲庵挽張勳聯

複辟事無功,此時飲恨黃泉,一死英雄難瞑目;

起兵書有例,他日爭光青史,千秋直道在人心。

題江西九江鎖江亭

飛氣吐長虹,天與大江成鎖鑰;

騫身摘星鬥,人從絕頂看光芒。

氣勢豪邁,難以言表,可以與以下二聯共賞:

女子眉纖,額下現一彎新月;

男兒氣壯,胸中吐萬丈長虹。

千萬劫危樓尚存,問誰摘鬥摩天,目空今古;

五百年故侯安在,愧我倚欄看劍,淚灑英雄。

題九江昭忠祠船廳

拍岸湧驚濤,遼海月明聞鶴語;

回欄憑砥柱,滄江雲臥有龍吟。

上聯首句化用蘇東坡《赤壁懷古》,下句丁令威化鶴本為常見挽典,此處使用,除了切題之外,還有情景交融之妙。

下聯浩然之氣噴薄而出,且有自負之意,滿腔英雄氣,躍於筆端。

“龍”“鶴”之對,多有妙品,謹舉兩例:

雲歸大海龍千丈;

雪滿長空鶴一群。

海為龍世界

雲是鶴家鄉

挽湯覺頓等海珠三烈士

當時變出非常,萬丈白虹平地起;

今日魂歸何處,九霄孤月照人寒。

湯覺頓曾以陸榮廷和梁啟超的特使身份,隻身赴粵,向龍濟光陳說利害。4月12日,龍部、民軍和廣西三方的代表舉行聯席會議於廣州海珠島水上警署,討論獨立善後問題。與會的有將軍府顧問譚學夔,廣東省警察廳長王廣齡,龍濟光的部下顏啟漢、賀文彪,民軍總司令徐勤,中路民軍司令吳仲銘,北路民軍司令王偉,商團領袖岑伯著及兩廣護國軍的代表湯覺頓等。會議由徐勤主持。當談及軍隊改編問題時,發生嚴重爭執,顏啟漢及衛士突然拔槍射擊,湯覺頓、譚學夔當場飲彈身亡,會場亂作一團。王廣齡、吳仲銘、岑伯鑄相繼身亡;徐勤和王偉逃出會場,幸免於難。這就是震驚一時的海珠慘案(海珠事變)。此事即為上聯首句本事,“白虹”疑切刺殺之事。下聯寫哀,結以景語,倍感孤寒。

附

梁啟超挽覺頓聯:

納公規若毫發,貽公謗若丘山,不祥如餘,願世世勿相友;

盡其力為張良,潔其身為龔勝,非命而奪,疑蒼蒼者匪天。

題江西石鍾山坡仙樓

小住即蓬萊,更鶴侶雲儔,跌宕平原十日灑;

重來訪泉壑,記鷺汀煙渚,蒼茫大海五湖秋。

全聯搖曳生輝,鶴鷺對仗亮眼,若非目睹,絕難相信出自武人手筆。加下結宕開,大意境全盤托出,更加令人讚歎。

題江西九江昭忠祠聽濤眺雨軒

滄江豔月,紫阜壚煙,漁具亦賓儔,眼底風暉足瀟灑;

紅雨漲天,綠陰滿徑,琴樽忘主客,雲中樓觀是神仙。

兩起自對工整自不待言,相對亦可玩味,全聯立意雖未出前人窠臼,但仍可稱上品。

文末,再錄兩副挽徐樹錚的聯:

王彭挽徐樹錚

在公羊傳諱賢非怒雖許複仇為宜,猶特書上無天子,下無方伯,國可家不可;有李北海幹將莫邪難與爭鋒之氣,惜未能名與功偕,事與時並,人雲我亦雲。

王揖唐挽徐樹錚聯

交誼國人知,猶及京華留一訣;

才名公論在,即言文藝亦千秋。

和清代民國的多數名家一樣,徐樹錚未有專門的聯集出現,目前收集到的作品也不到十副,但是即使拋開其他不論,謹就挽孫中山一聯而論,也足矣名垂聯史,今末學在能力範圍內,盡量收集,略作賞析,不足之處,還望指正。