餘讀小學,處於學農學工學軍時代,三天兩頭,不是勞動務農,就是野營拉練,念書倒成了餘事。家父看不慣,斥之,"一年能念幾句書?" 但奇怪的是,習字課始終保留,磨墨描紅,臨帖背書,倒也一絲不苟。有怠於練習者,謂之無用,老師總說: 字是門麵,一手好字,受用一生,高中畢業,怎不能寫不好"門對子",你們要向甘為同學學習,十歲就能寫春聯。

村裏寫春聯主要有三人,第一是″曆史反革命""右派"王詩魁老先生。其詩有杜風,蒼涼沉鬱; 字在顏柳之間,間羼兩分俊逸、一分狂怪,極有特色,水準在全縣數得上號。隻是略微有點愛端架子,但隻要奉承話恰到好處,還是樂之不疲 ;

甘為第二,雖是少年才子,書法功力與人書俱老的王老先生自不能比,然有求必應,來者不拒。甘父甚或覺得是人家抬愛,故書寫量第一,口碑甚好;

第三是筆者,勉強能看,可謂忝列。

的確,書寫和張貼春聯,乃過年一大盛事。篷門篳戶,窳敗不堪,一貼上門聯門慶,則喜氣洋洋。若適逢雪天,四圍皆白,門聯彤紅,在小兒悠揚的"過年嘍一一"聲中; 在紅泥小火爐的嫋嫋氤氳裏,老少歡悅,年味漸濃……油然想起故裏幾則春聯的故事。

1.

王候將相 寧有種乎?

鄉鄰甘家,地主成份,甘伯自然屬"四類"分子,經常挨批鬥,出義務工搭戲台。年方半百餘,身已佝僂,胡茬濃密,滿麵滄桑,見人低眉順眼,惶惶如也。田間勞動時,曾學說王老先生說過的一句名言: 我現在是挑雞蛋上街,哪個都不敢碰! 其小兒子甘為,與我同學,成績很好,聰明倔強,個性甚強,愛打群架,好勇鬥狠。又少語,常終日不與人言,惟與我相投,肯吐肺腑。

某日,我倆同坐江畔,凝視著滔滔江水,他拋擲手中正在寸寸掐斷的柳枝,突然起立,血脈僨張,近乎歇斯底裏地高叫:"他們憑什麼那樣折磨我父親,要是在古代,我也反抗!" 望著他悻悻而去的背影,我不由得為他暗自擔心。

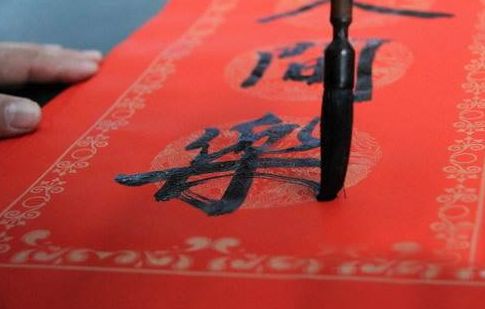

每年臘月二十七開始,大字寫得好的甘為,從早上起就為鄉鄰書寫對聯,內容多是毛主席與魯迅詩詞。屬義務性質,也有人客氣,所送"潤筆"酬勞多是半升炒蠶豆,一碗炒米糖。那幾天,甘為被簇擁著,猶如眾星捧月,在眾村鄰嘖嘖稱歎聲中,少有的笑逐顏開。目不識丁的甘伯,幫著甘為拽紙推硯。對鄉鄰們攜來的禮物,憨厚而笑吟吟地推辭一番,待到恭敬不如從命時,也就收下,隨即匆匆回屋,取出類似年貨以為回饋,份量隻多不少,自又一場拉扯。

於是,臘底的最後兩天,通往甘為家的村路上,胳膊夾著紅紙,手提炒貨的鄉鄰,絡繹不絕。故裏原屬老桐城東鄉,重禮崇義。村人邂逅,必打招呼,甚至相互讓道,頗具尊愛古風。"大爺,叫甘為寫門對去吧?″"是喲,哎呀! 你都寫好了。你家明天殺過年豬吧,我秤兩刀(每刀兩斤),可照?" "照喔。" 不遠處,甘為正在家門口的一張大方桌上,聚精會神地奮筆疾書。人頭攢動,讚聲盈耳,好不熱鬧……簡直是臘底一景。

臘月三十,臨近中午,書寫告竣。因按習俗,貼門對不宜過午。甘媽自廚房出來,雙手濕漉,提醒兒子該為自家寫幾副了。甘為應承後,略一思忖,振筆寫了:"王候將相 寧有種乎" 。寫完稍事端詳,滿意地一笑。甘伯雖說大字不識,也側首凝眸,情不自禁地讚道:" 嗯,好字,紙都洇通了,有勁!"紅紙很長,字從中上布排,上麵餘紙甚裕。甘媽建議裁下,好為豬圈寫一副"六畜興旺 五穀豐登",甘伯嗔道:"就你小氣,大門對要紙長,大氣,短拽拽的不像,紙還沒有? 就這樣,好得很,貼上。"於是粘貼,先關緊大門,麵向門,右邊上聯,左邊下聯,不能錯; 兩邊對齊,不能歪。貼好大門貼房門,當然還貼門慶。

剛貼完,適逢大隊革委會湯副主任(兼民兵營長)路過,他負手於途,徐徐巡視,雙目左顧右盼,不時幹咳幾聲。逢年過節,尤其要防止階級敵人搞破壞。平時被湯主任(無人敢冠以副字)批鬥怕了,甘伯本能的聞聲欲避,還是慢了一拍,被喝止住了。湯主任頓起疑心,走到甘家門口,對著墨跡未幹、糊漬洇透的門聯,先是緊蹙雙眉,繼而勃然變色,終於迎頭斷喝:" 王候將相 ,寧有種乎? 這什麼門對,簡直是反標!老甘,你家想造反嗎?"甘伯不明就裏,覥著臉低聲請教,門對怎麼成了反動標語。湯主任說,這是古代農民起義用的標語,幸虧你是睜眼瞎子,否則吃不了兜著走。甘為年少氣盛,毫不畏懼,質問主任,農民起義是造反嗎?農民起義口號,怎麼就成了反動標語? 主任惱羞成怒:"小子,不想在家過年了是吧? 再胡攪蠻纏,抓起來陪鬥!"

此時,圍觀的鄰居越來越多,有好心人主動去喊來了周書記(大隊革委會主任,村人習慣,一如既往的稱老書記)。老書記人不錯,對"四類分子"一慣手下留情,湯主任多次向上麵反映他立場有問題,但老書記是解放前的老黨員,新四軍的交通員,苦於無文化,當年的老戰友,有的已官居安慶地區級別了,加之苦大仇深出身,公社左書記也奈何不了他。老書記問了甘為,方知確是教材上的原話。慎重起見,他叫人喊來了隊裏會計。

會計前年高中畢業,當然知道陳勝、吳廣,他證實曆史書上原文確是如此。老書記慮及鄉村習俗一一門聯一旦貼上,撕下重貼不吉利,加之,白發蒼蒼的甘奶奶,顫巍巍地拄著拐杖出來求情,也確實於心不忍。但湯主任堅持要撕,咆哮不休,老書記終於火了,竟致爭吵起來。還是會計人年輕,腦子快,想出了一個變通補救的辦法一一改,並提出了具體設想: 上下聯分別添寫"封建時代"與"剝削階級″各四字。他用手比劃了一下,剛未裁減的紅紙,添寫四字,雖並非綽綽有餘,也勉強夠了。湯主任先不作聲,後又說,書記定奪嘛。但聽好了噢,一年都不許撕,我要檢查。於是,甘為在他父親怨責的神色中,在湯主任嚴厲地注視下,雙目噙淚,咬著牙齒,站在凳上左右各添寫了四個字。

八年前,我們在深圳相聚。上過大學,闖蕩南方,事業大有所成的甘為,席間黯然神傷,想起被批鬥自殺過多次的父親,身體飽受摧殘,以致過早故去,令他無法盡孝,痛哭不止,良久,他一字不差地喃喃念道:

封建時代王候將相

剝削階級寧有種乎

2.

為有犧牲多壯誌 敢教日月換新天

丁家,八代貧農,苦大仇深。老丁土改積極,雖與甘家親戚,但下手捆綁,並不留情,甘為奶奶一提起就咬牙切齒。老丁敢說敢幹,頗為公社領導賞識,後來任大隊委員兼"片長"(管3個生產隊)。某日,老丁買耕牛押運過江,剛啟錨,風大船傾,耕牛趁勢奮力掙落江中,老丁高呼一聲"不好!″隨之躍入湍急江流……老丁情急之下忘了,水牛是會水的,他自己並不會水,落水如秤砣,很快就被吸入漩渦。正確的辦法是設法抓到牛鼻上的牽繩,徐徐拽而引之,千萬不能讓牛隨波逐流順江飄遠。掙紮久了,牛也會被江水滅頂。

"老丁笨",過後,自小在江邊長大,深諳水"道″的老書記,一番歎息後不無惋惜地說。老丁跳江救牛的英雄事跡,曾上地區日報。被授予"英雄"稱號。撫恤金甚微,政治上的回報是,兩個兒子很快培養入黨並"提幹",大兒子進忠承父職任"半脫產"拿工分的片長,二兒子保國任隊長。

適逢農業學大寨運動如火如荼,公社革委會左主任(鄉人稱書記),程度很重的歪脖子,恰好向左邊歪。左書記非得要將一條內河自然彎道修直,工程浩大。天寒地凍,社員臉皴足裂,活太重,苦不堪言。愛發怪論文革後常被公社及大隊湯主任整得七葷八素卻總不長記性的王詩魁先生背後嘲諷說,他那頸子天生彎的,怎麼不矯直? 俗話說,長成相,漚成醬嘛!

話也長"腳",不知怎麼就傳到湯主任耳朵裏,湯主任親率民兵小分隊拘押王詩魁戴高帽子批鬥。批鬥會場上人山人海,氣勢洶洶,場麵熱烈而驚悚。王詩魁不願低頭,幾次摁下又抬起,湯主任很火,雙手叉腰,命令民兵予以"教訓″。老先生懂醫,尤擅兒科,哪家都受過他看小兒病開中藥方或送藥膏的恩惠,自然無人聽令。湯主任氣不過,高吼道:"我的話都不聽了,還是不是民兵?″"我來!″丁保國隊長聞聲上前,猛搧老先生兩記耳光,打得老先生頭顱左斜右側,口鼻流血,人卻仍在微笑。"真是死豬不怕開水燙!" 老書記斥了一聲,上前示意製止。

那一年過年,丁保國自不好意思懇請王詩魁老先生寫對聯。在老母親的責怪聲中,丁保國找來兒子用的筆墨,自己鋪開紅紙,"沒有張屠戶,還吃帶毛豬?不就是一副大門對子嗎,哪個寫還不一個鳥樣?"於是小學畢業的丁保國對聯作品,赫然問世一一

為有犧牲多壯誌

敢教日月換新天

王詩魁老先生曾說過,他想說怪話,猶如小兒拉痢疾,控製不住。老先生看到丁家門聯,一愣後說:"真是大無畏呀,連‘犧牲‘二字都貼上大門,佩服!″ 說完歎息,意味深長,人問不答,飄然而去,一副世外高人的莫測狀。

次年春季,吃人飯幹牛活的丁保國,向工程總指揮左書記主動請纓,擔任"青年突擊隊長″,遠赴五冠山開山取石,炸藥未響,丁保國與技術員勇敢上前觀察,炸藥猝爆,丁保國猛撲到技術員身上,結果,技術員毫發無傷,丁保國被亂石砸死,腦漿迸裂,慘不忍睹。村鄰如夢初醍,忽想起王老先生評丁家對聯的那番話,曾幾何時,言猶在耳。有性直的人質問他為何不早早提個醒,老先生無奈地說:"我也隻是感覺不祥,我哪是神啦! 再說,我的話,他聽?" 奇怪的是,老先生不顧自己的身份,執拗地向左書記強烈建議,追悼會應當用這副對聯做挽聯,方合事跡。並承諾,如蒙恩準,他要獻出平生最好的字來。左書記沉吟片刻,一錘定音:" 內容可以,字我來寫″。

追悼會上設在工地上,台上赫然掛著左書記親手書寫的那副白紙黑字的大幅挽聯。全公社數千民工垂手肅立,聆聽左書記評價很高的悼詞。突然,王老先生捶胸頓足地大放悲聲,"父一一子一一忠一一烈一一啊!" 聲調蒼涼嘶啞淒惻而悠長。左書記並未下令幹預,眼角也噙出一滴滾熱的淚來。

3.

一等人忠臣孝子,兩件事讀書耕田

很奇怪,故裏周姓一門如眾不同,有一由來已久直到如今的習俗一一過年從不貼對聯、門慶,就那麼門窗依舊,一如平常地過年。沒有紅色映襯,顯得過於素淨,與周圍人家的喜慶氣氛,顯得很不協調。平常,如遇周門親戚遠來尋親,村人總是努嘴指點:"喏,就那個沒貼門對子的屋嘛″。幼時好奇而困惑,我曾問家父,方知緣由。

說是清代康熙年間,周門老祖,童稚盈室,瓶無儲粟,日月維艱,被迫向財主告貸,約在年底前歸還。臘月三十,一大早,周家老祖上街買了一副門聯,一個豬頭,進屋就吩咐妻子趕緊早早貼對聯,古俗,窮戶對聯一貼,債主便不能進門索債,但也隻限於三十這一天,廿九都不行,說是規矩,人人遵守,無人敢冒此大不韙。窮人捱到大年三十早上,貼上門聯,有如神仙護祐,如釋重負,心氣也壯了許多一一這個年是過定了。

對聯貼好後,便將那隻連臉毛都未來得及撏淨的豬頭入鍋。一來"百年豬頭文火燉",性急不得; 二來饑饞小兒口水滴,得趁早些。一家人沉浸在巨大喜悅裏,就連平素愁眉不展的妻子也綻放笑顏,老祖情不自禁地吸起一袋旱煙來。

"什麼味道?嗆人!"人未進門,先聞其聲,嗆辣的煙霧中,財主如神仙下凡,飄然而至。老祖一愣,隨即鎮靜自若道:"我過年門對可都貼了。""你大概昨天晚上就貼了吧?太早,不算。你臉皮有八塊土基厚。錢呢?還來!"老祖妻子本來就慌,聽了債主這番話,如遭雷擊,臉上煞白,本能地奔向灶屋,將那隻剛入鍋的豬頭,提起藏到柴火堆裏。財主眼尖:"嗬一一嗬,整天哭窮,還有錢買豬頭嘛!" 說時遲,那時快,財主闊步奔向灶房,拔拉開柴禾,手握豬耳,拎之揚長而出。出門時,還順手撕扯下糊跡未幹的春聯。

妻哭兒啼……良久,雙手抱頭哽咽不止的老祖,霍地站起,麵對眾兒女訓誡道:"你們太小,我不能死。但我周家男丁,子孫後代切記,一、既然貼春聯也不能緩債,我家男丁子孫,家家戶戶永不貼春聯,嫁出的女兒隨夫姓,不算; 二、周家子孫如獲富貴,須遵鄉俗,大年三十,無論人家有無貼春聯,均不準上門逼債。籠共這兩條,我周家後代如有敢違者,輕則瘟雞死豬,流年不順;重則橫禍加身,死於非命。來,我來領你們一齊跪禱蒼天,賭咒發誓!" 誓畢,老祖擦幹淚水,指著眾男孩說:"還有,我身體瘦弱,乏力膽小,窩囊一生。我要送你們到周潭本家習武,以圖強健,好自衛防身。"

周家子孫,真就謹守祖訓,代代不貼春聯。太平天國禍害皖江地區,燒殺搶掠,無惡不作。吾鄉已淪陷為匪統區,"長毛"頭目對其轄區內的周家過年不貼春聯十分惱火,認為故意別扭,痛打周家老族長一頓,終於釀成兵民衝突。

代代習武的周家子孫,矯健剽悍,孔武有力,且大多身高體壯,相貌堂堂。老族長一聲令下,周門子弟奮力血拚,"上陣親兄弟,殺敵父子兵",他姓如張、王、丁、甘等族也組織壯丁傾力助戰,隊伍竟如滾雪球一般,前仆後繼,演變成一場聲勢頗大的反抗"長毛"迫害的局部鬥爭。我幼時親聞幾位耄耋老人談當年他們祖輩殺"長毛"的故事,真是驚天泣鬼,氣壯山河!當時頗為困惑,"長毛"不是廣西農民麼?怎麼一路征戰來到皖江,屠殺同一階級的農民兄弟,竟那麼凶殘? 帶著疑問我曾向頗好搜集掌故的王詩魁老先生請益,他沉吟良久,未從正麵為我釋惑,先說了兩個字: 屬實,轉而談到幾則關於曾國藩與周族曆史瓜葛的佳話。

原來,周家族長也是讀書人出身,並非草莽。行動之前,他已找人懇請駐節安慶的曾國藩支援江洲一帶以周族為主體的農民反長毛暴動。曾大帥對血性衝天、豪氣幹雲的周氏一族刮目相看,當即拔兵牽敵主力。戰後又遣人送來一副手書的中堂對聯"一等人忠臣孝子,兩件事讀書耕田″ 。大帥美意令周家為難,族長與眾問事的開會,專題研究結果: 可掛。理由是,祖誓不貼的是春節門聯,自不應包括中堂對聯。於是這幅珍貴的曾氏墨寶,一直赫然掛到民國時期桂係李品仙主掌安徽期間。

村人記恩,為感謝曾大帥的恩德,周門乃至張、王、丁、甘等數族,逢年過節,必向曾國藩牌位焚香跪拜,直至解放。歲月滄桑。多少年後,曾公寶聯略受蟲蛀,寶愛起見,送請安慶府高手重裱。豈知一波三折,送回的對聯,時任族長疑心是膺品,因他在安慶府親見某書畫齋正在出售一幅內容一模一樣的曾氏真跡,於是狀告裱糊師偷梁換柱。後經老桐城狂士安大教授大史家、名書家陳澹然先生精心鑒定確是原件,正經八百的真品(陳乃樅陽儀山人,棄官從儒,著作等身,力主定都武漢。其名言"不謀萬世者,不足以謀一時; 不謀全局者,不足以謀一域″至今為眾多戰略學著作卷首必引)。村人服理,願化幹戈為玉帛,主動提出賠大洋500塊,並在裝裱店門口鳴鞭致歉。那是民國二十年的事。

經此風波,那副對聯平時收起,逢年過節才拿出張掛。"曾國藩的學問文章了不得,大字也就一般。雖硬,但太瘦,間架也俗,不經看。"家父少時見過這副對聯,故作如是評。評完,不好意思地一笑:"也許我瞎講,平頭百姓,亂評大人物。″家父喃喃自語道。言畢,又告我一件關於周門不貼對聯的另一軼事。

民國三十一年,桂係廣西佬一營長,是吾鄉國民黨地下區長。當時,日本人統治鬆散,駐吾鄉日本兵少,國軍、新四軍都有地下組織。是年臘底,該國軍營長來周氏祠堂,吆五喝六,提出要看曾國藩那副寶聯,族長先是不允,遭其持槍威脅。"秀才遇到兵,有理講不清",為息事寧人,族長出示了那副寶聯,區長出手搶奪,並大罵:" 狗日的`曾剃頭’殺了我們多少廣西人! 聽說你們周姓當年也沒少摻和。從今年開始,你們周家所有戶頭,過年必須貼春聯,光突突的,像什麼話。日本人統治算個球,民國政府還在,我還是區長!" 說完憤然欲撕。

也虧得族長早有準備,他倏地奪過區長放在桌上的手槍,對準自己腦袋:"當年`長毛′在這一帶殺人多凶你曉得麼?不比現在的鬼子好多少! 凶歸凶,我們照殺。你敢撕?你再強逼我們壞祖上規矩,非要貼門對,我就唯有一死……"說完,手摳扳機,哢嚓作響。區長大駭:"一句玩笑話,何必當真?前輩見諒、見諒,晚生見識,見識!" 言畢,訕訕而去。出門對部下歎道:"這老棺材饢子,乍看文質彬彬的,哪來那麼大血性?″

區長還算地道,以後攤丁派糧,公事公辦,從未刁難,甚至還成了周家祠堂的常客,居然與老族長成了忘年交。大軍開拔,還娶了周家姑娘為妻帶走。嗣後,那副神秘的大帥寶聯不知所終。九十年代初,當年老族長的後人,自台灣歸來,遍訪故舊,尋聯無果,歎息不已,無功而返。