張謇的一生留下近800副楹聯,這些楹聯見證了他的事業理想、社會交往和思想脈絡,勾勒出他一生的軌跡。他創作的楹聯不僅數量多、題材廣,且內容豐富、門類齊全,具有較高的藝術價值,本文主要從地方色彩濃鬱、實用與藝術共存兩方麵淺析張謇楹聯的思想內容。

地域色彩濃鬱

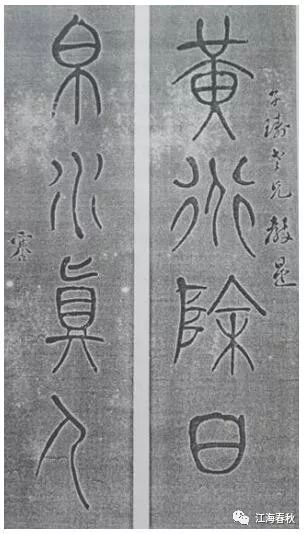

張謇與南通息息相關,是南通的特色人物。可以說,南通的地方自治事業是張謇中年以後的最高理想之一,也是他後半生著力最勤和成就最大的事業之一。在楹聯中,他書寫了在通城交往的人、開拓的事業及這片土地上的風景名勝,這些楹聯帶著通城的印記,反映了南通地方特色。“贈陳國璋”“贈培根”“挽劉馥疇”“贈黃少軒”“挽香山(黃錫齡)”等楹聯,如同一幅幅溫情的畫卷,展示其與兒時摯友惺惺相惜的深厚情誼;“題趙亭”“挽宋琳”“挽晉師”“贈石師”等聯,書寫了少時從業老師:趙彭淵、宋璞齋、屠敬山、徐雲錦對他的諄諄教誨;“壽沙元炳六十”“挽李審之(李磐碩)”“挽顧一梅(顧士魁)”“挽沈敬夫(沈燮均)”等聯,見證了他與事業合作夥伴齊心協力,共渡難關的拚搏精神。在“題狼山塔院”“題軍山氣象台”“題劍山山麓門”“題馬鞍山我馬樓”“題黃泥山圓覺精藍大廳”聯中,南通的五座名山巍然屹立於眼前;在“題大生紗廠”“題通海墾牧公司慕疇堂”“題通州師範學校禮堂”“題博物苑謙亭”“題中公園南樓”“題教養公積社”等聯中,張謇在南通創辦的實業、教育、文化、休閑、慈善設施一一呈現;在“題常樂鎮關帝廟”“題常樂鎮廟戲台屏聯”“題常樂鎮城隍行廟”“題濠陽小築曼壽堂”“題移建藥王廟”等聯中,關乎張謇的傳說一一得到印證。

『張謇為友人陳國璋所作對聯』

實用與藝術共存

張謇為人處世以務實著稱,其子張孝若說:“我父平常著作,竟沒有一篇文一首詩是空論不是實事;進而言之是記事論理,大而言之是治國為民……”他的務實觀念影響了楹聯創作,使其楹聯實用性強,同時,張謇楹聯多引經據典,意境深遠,頗具藝術性。此類聯語分為六類:

開業聯語。用於慶賀店家開業,為店家做宣傳,功能類似現在的廣告。張謇題寫的開業聯語切合題寫行業的特點,頗具文化氣息,不似一般開業聯語遣詞造句淺顯低俗。國民10年(1921),張謇為上海一家眼鏡名店作《題精益眼鏡公司》:“使眾昭昭,若岩下電;與世珞珞,望眼中人。”上聯“使眾”句,出自《孟子·盡心下》:“賢者以其昭昭,使人昭昭。”“岩下電”句,出自《世說新語·容止》:“裴令公目王安豐,眼爛爛如若下電。”上聯意為,顧客戴上精益牌眼鏡,不僅看東西清晰了,目光更有神了。雖是誇張手法,卻不乏新意。下聯意為精益牌眼鏡不但質量好,戴上後還能讓你看見心中想見之人。著名聯家吳恭亨對此聯評價甚高:“輕輕著筆,添毫欲活。”短短8個字,一語道破其楹聯特點。同年,張謇門人陳罕在南通城北蘆涇港開辦永朝夕館,他題有《永朝夕館》:“以永今朝,以永今夕;可與晤語,可與晤言。”上聯“永樂”二句,出自《詩·小雅·白駒》,意為旅館可以使客人們朝夕得到方便和快樂。下聯“可與”二句語出《詩·陳風·東門之池》,是指這裏是旅客相逢談心的好地方。民國11年(1922)題《滬紗布交易所新築》:“抱布貿絲,交易而退,各得其所;成賈征償,將信為本,循之以行。”上聯三句交代了紗布交易所的功能是進行紗布買賣生意,通過物物交換,各得其所,各人得到他之所需。下聯表明店主希望以誠信為本招徠顧客。全聯未出現一個“財”字,卻將這種願望寄予其中,非常巧妙。除此之外,他還作《題布業公所》《題某醫室》《題通海汽車公司》,這些聯語雖為實際生活服務,卻不失理性和文化氣息。

賀壽聯語。即為慶賀他人生日所作楹聯。清宣統二年(1910),張謇三兄張詧六十大壽,他書聯道喜:“一官一邑,曆兩薦卓異而歸隱;三代三日,合百齡上壽為美談。”上聯“一官”句是指張曾任江西學政和宜春縣令。“曆”句謂張兩次以才幹出眾被上司舉薦,後辭官回鄉。下聯“三代”句,指張詧祖孫三代分別於農曆九月二十九、九月三十、十月初一相連的三天過生日。“合”句指張詧從子仁祖於前一日,適三十歲,而仁祖子方十歲,祖孫三代年齡相加,正好是一百歲。此聯切合題寫對象的生平與家況,是賀壽聯中的上品。民國8年(1919),張謇為友人馬相伯作《壽馬相伯八十》:“扶風設教,聲聞上壽;伏波忘老,矍鑠是翁。”馬相伯(1840—1939),名良,曾任上海徐彙公學校長、駐日參讚。張謇曾助其創辦震旦學院、複旦公學。出句謂馬相伯致力教育事業,在教育界名聲同其壽辰一樣高,對句是指東漢伏波將軍馬援,62歲尚能披甲上馬,帝筆曰:“矍鑠哉是翁也。”張謇以馬氏典故實譽馬相伯悉心教育,老而彌堅。此聯借用典故切合題寫對象,恰到好處,不失深度。

婚嫁聯語。為道賀新婚而題,張謇此類聯語多喜用典故切合所賀新人的姓氏。民國5年(1916),為慶賀趙竹君之子與王勖臧之女新婚作《賀趙王新婚》:“仲輗和國新姻對;鬆雪山樵舊世家。”上聯以宋宗室趙仲輗切新郎趙姓,下聯以元代趙孟頫切新娘趙姓。再如《賀顧石公嫁女》:“花燭新詞何水部,琴書舊學顧黃門。”顧石公即江寧顧雲,其女嫁何姓郎,故上下聯分別用何、顧二姓之典。

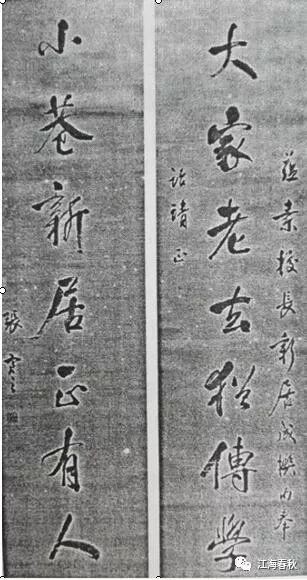

賀遷居聯語。此類聯語在張謇現存楹聯中的數量較少,僅一副《賀蘊素校長遷新居》:“大家老去猶傳學,小巷新居正有人。”姚倚雲(1863—1944),字蘊素,安徽桐城人,張謇友人範當世繼室。張謇曾聘姚為通州女師校長。姚的新居在南通城東北隅季家院子。上聯是指漢代曹世叔妻班昭,曾入宮授教皇後、嬪妃,世稱曹大家。張謇以此典故讚姚倚雲在教育事業上的卓越貢獻。下聯則契合喬遷主題。

『張謇為友人範當世繼室姚倚雲所作對聯』

贈答聯語。一般用於友人間的唱和、酬唱,此處是指張謇在外交場合的贈答聯語。清光緒八年(1882)至九年(1883),張謇追隨慶軍駐紮朝鮮期間,與外國官員多有往來,題寫多副外交聯語。清光緒八年,他與朝鮮吏部參判金昌熙在酒桌上應酬時,題有三副戲贈金石菱聯語,頗具諧趣意味,其一:“聞樂徐參肉竹絲;品酒能分碧紅白。”其二:“聞樂徐參肉竹絲;品酒能分碧紅綠。”其三:“標卷平分甲丙乙;貢賦猶區上下中。”這些聯語是張謇在酒桌上的即興之作,既助了興,也拉近了彼此的距離。光緒九年,張謇與日本駐朝鮮公使竹添漸卿於朝鮮漢城相遇,作《集後漢書北史語贈竹添漸卿》:“百家之言,無不窮究;九州以外,正自有人。”上聯語出《後漢書·班彪傳》:“(班固)及長,遂博貫載籍,九流百家之言,無不窮究。”下聯語出《北史》。全聯意為竹添漸卿雖為外國人,卻對中國的文化典籍追根尋源,表達了對竹添漸鴻的欽佩之情。

吊唁聯語。哀挽聯在張謇楹聯中所占比重最大,其中有他對至親、恩師、摯友的哀挽,這部分聯語在前文已做分析,此處不再贅言。還有些哀挽對象,雖與張謇來往不多,但由於他們的特殊身份,張謇出於禮節也為其題寫了哀挽聯語。此類哀挽聯有兩類:

一類是對當時社會名流的哀挽。民國14年(1925)作《挽孫中山》:“使第一任終,采擇芻蕘,公可至今存,超然立萬物之表;更數十年後,綢繆桑土,國猶有與立,毋忘革三就而孚。”是年4月13日,張謇在南通孫中山追悼會上演說,對這副挽聯作有說明,上聯四句是指南京臨時政府時事,張謇曾建議派人留學歐美“以廣學而養望”。“一麵可監視袁項城(世凱)趨向正軌,是則兼堯舜湯武而一之”。但孫中山未采納。下聯四句表達了“希望將來有人撥亂反正,安定國家,亦不可忘創民國之人,及革命以來十四年中,恩怨相尋,波瀾起滅,久久不安之源流曲折也”的願望。民國2年(1913),宋教仁被袁世凱爪牙刺殺於上海火車站,他怒作《宋漁父》:“何人忍賊來君叔,舉世誰為魯仲連。”針對此事張謇在給趙鳳昌的信中說:“(宋)以調和南北慷慨自任,無端被害,此必有不欲南北調和者。亂人橫行如此,世豈可問?”上聯以來君叔代宋教仁,追問究竟是什麼樣的人忍心刺殺宋氏呢?下聯以魯仲連代宋教仁,追問現在還有誰願意出麵調和南北呢?全聯采用疑問句形式,抒發其不滿和憤慨。

另一類是對友人親朋的哀挽。張謇與這些人並沒有交往,源於友人的關係,出於禮節,他題寫了這類聯語。清光緒十年(1884)作《挽徐澤和夫人》:“寶鏡忽中分,劇病九秋楊厄閏;玉台今輟序,傷心一曲燕將雛。”徐澤和,通州西亭人,張謇故友。上聯“寶鏡”句以樂昌公主典故喻徐澤和夫婦離別。“九秋”指秋季九十天。“楊厄閏”即“黃楊厄閏”,這裏比喻境遇困頓。下聯“玉台”句是指徐因喪妻之痛,再也不能聽到《玉台新詠》一類的豔情歌。“傷心”句是說徐夫人“以產後感疾喪”。清光緒二十一年(1895)作《挽劉邦澤母》:“季能侍養,宦成而仲與侍終,以視鮮民,其幸遠矣;我方無父,赴至而友悲其無母,誰非人子,烏乎痛哉。”張謇題寫此聯的前一年,父親張彭年因病逝世,飽受喪父之痛的他尤能體會友人的喪母之哀。上聯謂,劉氏在取得一定成就後,將母親奉養到終老,這相對於無父無母的孤窮之民,已是很幸運的了,張謇以此自況,說父母在自己還未取得任何成就的時候就去世了,自己沒有侍奉到壽終。下聯以喪父之痛表示能理解友人喪母的悲痛心情。吳恭亨評價此聯:“一字不涉死者,煞有別調。”

張謇楹聯是一筆豐富的精神財富,它不僅思想內容豐富,實用性較強,而且有較高的藝術品格,品讀這些楹聯的同時,仿佛是在聆聽一位古稀老者的諄諄教誨。對張謇楹聯的研究,不僅有助於我們以全新的視角,真實而準確地解讀張謇的精神世界,還有助於我們從另一個側麵,更翔實地了解張謇其時的風雲曆史。