劉太品:很榮幸應邀來到古都南京,參加江蘇省楹聯研究會的此次盛會,在此首先祝願江蘇省的楹聯文化事業興旺發達,再攀高峰,也祝江蘇的新老聯友,藝業精進,身體健康,永葆青春。

根據周會長的要求,今天在這裏談一下在對聯理論和創作中的一些“誤區”,關於這些問題,我從前有過零零碎碎的感性認識,但沒係統去探究過,借此機會也正好去深入思考了一下,在此與大家共同探討。

首先,這個話題比較大,在對聯理論和創作的各個維度上,隻要存在“正區”,肯定也會存在“誤區”,若是籠統地說,很容易眉毛胡子一把抓,讓人不得要領;若隻揪住一根眉毛,則又顯得太具體、太局部,支撐不起這麼大的話題。

其次,什麼是“正區”?什麼是“誤區”?這個判定裏麵,存在著太多的主觀因素,很容易“仁者見仁,智者見智”。即便是其中客觀性較強的話題,比如說“對聯的誕生”,也會因為基本概念界定的偏差,而出現相差甚遠的結論。

再其次,“正區”之外肯定便是“誤區”,但他們之間是不是存在著一條明確的分界線?如同我們常說的“真理跨過一步便是謬誤”。或是隻是一條模糊的邊界,用這個有一定寬度的地帶,作為一個過渡地段和緩衝帶?如果不能劃出一條清晰的或是模糊的分界線,那麼我們談論“正區”和“誤區”就會變得毫無意義。

整個對聯文化如同一棵千年的古樹,根係、樹幹、分枝以及花葉果實很紛繁,想在這個立體空間裏,描繪出所謂正區和誤區,語言的表達和理解都會有很大的障礙,所以我想了個簡化的辦法,就是把大樹一樣三維的空間,壓縮成二維空間,也就是一個平麵。其實這還不夠簡化,我再把這個二維空間,繼續壓縮成一維空間,成為一條線,就如同這把尺子,上麵還有1到10的刻度。下麵,我就用這把尺子來直觀地描述我所認為的正區和誤區。我所說的也不一定全是對的,隻是以這種方式來啟發大家的思路,與大家共同探討問題。

有了這把尺子,我們就可以很形象地區分“正區”和“誤區”,比如我們把4到6之間當成“正區”時,那麼1-4和6-10這兩個區間自然都是“誤區”。當然,這隻是一個大體的示意,細節上可能不會像數學那樣精確,我們說4的時候,與3.6和4,3,也沒多少差別。誤區的存在形式也是多樣化的,比如,當4是“正區”時,4之外的就是“誤區”,而當1-10全是“正區”時,你若認為隻有4才是“正區”,那麼,你的觀點就是個“誤區”。

最重要的一點,是不要把“正區、誤區”的區別與“普通、最優”的區別相混淆,前者是“正確”與“錯誤”的區別,後者則是“最優”與“一般”的區別。“正確”的標準如同法律一樣,可以要求每一個人,但“最優”的標準,則如同道德,隻可以用來約束自己,不能按“聖人”的標準去要求別人。

剛才我們花費了很多的語言進行鋪墊,下麵,我們就利用這把尺子,選取對聯理論和創作中的若幹問題,去一一進行分析和衡量。

一、文體的韻與散

中國古典文學中,最基本的文體區分方式,就是所謂“有韻為詩,無韻為文”,而後又有“韻文”與“散文”的分法,詩與文之間外在的區別,就是文字中是不是講究韻律。

講究韻律的方式有兩種,一是押韻,即用相同韻母的字放在相關句子的結尾,以便吟誦和歌唱時音調優美和諧;二是語言強調節奏感,並在相鄰的節奏點平仄間用,而上下句之間的節奏點則平仄相對。這兩種方式,前者為“韻”,後者為“聲”,所以漢語的韻律又稱為“聲韻”。

散文是不講究押韻的,句子也不講究太強的節奏性和平仄的運用。從另一方麵說,近體詩和詞是最講究聲韻的詩體,而更古老的《詩經》《離騷》和漢魏詩歌,隻押韻而不講究聲,一些雜言樂府甚至也不太講究節奏性,至於近世興起的現代詩和散文詩,則更把對聲韻的講究降到了最低。所以,朱光潛先生說:

從此可知就音節論,詩可以由極謹嚴明顯的規律,經過不甚顯著的規律,以至於無規律了。

在詩和文之間,還存在著賦這樣半詩半文的文體,賦的外形像文,但內部強調對偶修辭,句子既要押韻,也講究節奏點的平仄調配。但不同的賦對於聲韻的講究也存在著很大的差別,從最嚴格的律賦,到駢賦,再到古賦,最後是聲韻皆不太講究的文賦。

通過以上介紹,我們可以看出,對聯也是類於半詩半文的一種文體。如果按詩歌、散文、小說、戲劇的四分法,對聯隻能分到詩歌的大家族中,但對聯與其他家族成員最大的區別,就是不押韻,隻講究平仄聲調。

各種文體按韻律的講究程度,從詩到文,可以排成一條線,這就是我們所說的這把尺子。尺子的一端是最不講韻律的白話,刻度是0,另一端則是最講究聲調韻律的格律詩,刻度是10,如果我們大致把0-4的區間稱為文,把7-10的區間稱為詩,把賦、箴、銘等“半詩半文”的文體放在3-8之間,那麼我們的對聯,則應該處在5-9的位置上,也就是說5-9是對聯文體在聲律要求上的“正區”,其餘位置全為“誤區”。

得出這樣的結論,有什麼實際意義呢?首先,就“正區”內而言,這四個刻度中有一半是詩,一半則是“半詩半文”,所以說對聯的聲韻從嚴到寬是有一定分布區域的,既存在很嚴整的律詩句式,也存在較寬的古文句式;其次,對過寬和過嚴兩個方麵的誤區,都保持清醒的認識,既要反對把對聯當成不講聲律的純散文,也沒必要把聲律過度抬高到尺子的頂端,給創作增加無謂的束縛。比如律詩形成之初的“四聲八病說”,不適合於詩,更不適合於對聯;還有繁瑣到難以理解的拗救形式,如陸遊詩句:“一身報國有萬死,雙鬢向人無再青。”平仄格式為“仄平仄仄仄仄仄,平仄仄平平仄平”,對於律詩來說,這樣的句式是拗救後合律的,但從對聯角度來說則實在難以接受。對聯中除了認可 “仄仄平平仄平仄”和“平平仄平仄”這類特殊格式,並不承認其它複雜的拗救格式,也可以不必細求所謂“孤平”甚至“孤仄”等等。前些年有位台灣蔡姓聯家,創造出一種“字字工對楹聯”,一副聯不論長短,所有字的平仄必須全部相反,這種給對聯強加額外束縛的作法,連同有些作者關於“對聯可以不講平仄”的主張及探索,我們都可以采取敬而遠之的態度,不嚐試,不評論。

二、對偶的工與寬

我曾有這樣一句總結:“對聯文體的形式要求,是上下聯字詞之間在形、音、義上的全麵對稱。”也就是說,對聯文體形式特征的靈魂是“對稱感”,而對偶的本質就是“對稱”。

之所以把“對稱”說成是“對稱感”,說明“對稱”不是一個固定不變的值,而是從強到弱的一個分布。古人所說的“工對”“的對”,就是對稱感最強的對句,而“鄰對”則次之,“寬對”更次之,再寬了就成了“似對非對”,還有所謂“意對”以及“總不對對”等說法。我們把對稱感從最強到最弱一字排開,也就成了我們今天的這把尺子,刻度10為對稱感最強,0則為根本沒有對稱感。

對偶是相對舉的字詞在意義上屬於同類,這個類可以是很寬的大類,也可以是很相近的小類,越是小類相對越構成工對,越是大類相對,對稱感就會越弱。比如一個“金”字,如果我們用“鐵”來對,對稱感差不多就是10,對“月”就隻有9,對“樹”為8,對“飯”為7,對“愛”為6,對“熱”為5,對以“右”“跑”“也”則漸漸找不到什麼對稱感了。

由此,我們可以大致得出這樣一個判斷,在對聯字句對偶的這把尺子上,我們應該把6-10這個區間稱為“正區”,低於6時,對稱感已經不及格了,也就喪失掉對聯文體的基本特征了。

上麵隻是以單字為例來談寬和工,若是到了詞和句子的層麵,問題還會更加複雜一些。首先,詞的主要部分達到了工對之後,次要的部分或者說修飾的部分,則可以大大放寬,這樣也不影響整體的對稱感,比如“精金”對“鑄鐵”。其次,詞的主要成份是寬對時,可以配上工對的修飾成份,這樣還會形成工整的對偶,比如“黃金”對“紅樹”,“千金”對“一飯”,“真金”對“大愛”等。

在此我們先明確一個重要的前提:在形式的層麵上,我們說工對肯定優於寬對,但從整篇文章的層麵來說,形式最終是要為內容服務的,隻要整個對聯句子的對稱感達到了及格水平之後,所謂工對和寬對就是等價的,內容的表達比單純的形式更重要。比如:雖然以“鐵”對“金”比以“月”對“金”要工,但宋人魏了翁的詩句“磨人三寸鐵,行己四知金。”就遠比不上唐朝杜甫的詩句“烽火連三月,家書抵萬金。”

對偶,屬於一種修辭格,所以在對聯理論的建構上,我們要堅持“對偶是意義的相近或相類”,以“類義相對”為基礎,然後充分運用古人總結出的各種“對偶辭格”進行創作,隻有這樣,才是對聯文體和對偶理論的“本義”。幾十年來,對聯創作不僅沒得到多少修辭學的滋養,反而受到太多語法學的侵擾,事實上古人上千年的對偶實踐,根本就與語法概念沒有一絲的聯係,相信經過觀念上的正本清源,像“語法學的詞性”“語法功能一致”“句子成份相對”等概念和說法,會從對聯理論和創作中不斷淡化直至消失。我們今後再說“詞類”或是“詞性”時,就是單純指字詞意義上的分類,不是語法學的概念,而是語義學的概念。

三、聲律的細與粗

老杜有一個名句叫“晚節漸於詩律細”,說明在我們眼中律法森嚴的近體詩以及持律嚴謹的詩聖杜甫,在其具體作品中也存在著聲律上精細和粗疏的差別,而在我們的對聯文體中,這種差別就更為顯著。

對聯產生的初期,基本上是五七言的律句,所以,最初的聯律就等同於詩律,但後來隨著對聯文體的發展,漸漸吸收了駢賦、詞曲、古人甚至白話口語的語言特點,所以格律要求也慢慢從這個尺子的頂端,向下方拓展,變得越來越寬。當代對聯文化複興的初期,由於傳統已經被割裂,所以不少理論工作者便以理想主義的態度,試圖建構對聯格律的現代表述方式。他們理想化的聯律形式,是律詩加上律賦的整合,就是說不論多長多短的分句,句內一律二字一節,逢雙數位的平仄交替,下聯對應的句子平仄相反;其次,不論全聯有多少個分句,上聯收尾用仄聲,然後向前雙平雙仄增加,下聯收尾用平聲,然後向前雙仄雙平增加,形成“……仄仄平平仄;……平平仄仄平”的形式。這種理論觀點看似很完美,但是對照一下傳世名聯,就會出現大量“古人不懂聯律”“名家寫病聯”的情況,所以,最終還是要把這種理想打碎,回歸到古人創作的實際,把“律詩句式”“詞曲句式”和“古文句式”分開,讓它們各自去適合各自的聲律習慣。在這把對聯聲律的尺子上,理想主義的聯律,就是9-10,但回歸到古人的創作實際,我們發現至少要放寬到6-10。對於形式的東西,我們曆來主張:能工就盡量工,不能工就堅持“六十分萬歲”,不以辭害意,如林黛玉所說:“若是果有了奇句,連平仄虛實不對都使得的。”

當然,這樣說主要是針對作者的自由創作來說的,我們常說對聯文體最後的聲律底線,是上聯尾字為仄,下聯尾字為平,這個“底線”是不是能理解為“及格線”,目前還沒人能下這個結論。談論聯律的最大困惑,就是每當你劃下一條邊界線時,總會發現線外還遺落了不少的好對聯。所以我總是在倡導:對他人從寬,對自己從嚴;自由創作從寬,征聯寫作從嚴。如果自由創作可以從6-10的話,征聯寫作就要堅持8-10。

征聯評獎的把握尺度,一直是對聯格律標準的風向標,下麵結合近年來征聯評獎聲律標準的細微變化,讓大家感受一下在評審工作中對聲律寬嚴度把握的一些細節。

先說一下句內平仄的問題,早在十年前的中國楹聯學會首屆《聯律通則》高級研討班上,我在講課時就大膽推論:

當我們從詩律向聯律過渡時,就要麵臨“相對”與“交替”兩條先放鬆哪一條的問題,答案很明顯,“相對”應該是第一性的和不可動搖的,“交替”便成了可以放寬的對象。

這種言論在當時每逢“失對”和“失替”必須格殺勿論的時期,是有點冒天下之大不韙的,而幾乎在同時,河南李文鄭先生發表了《名家對聯“3—4節奏句式”的平仄安排》一文,從傳世名家對聯的統計數據上,支持了多數三四結構的七言句並不是按“○○仄/○平/○仄;○○平/○仄/○平”的理想格式來安排的這一事實。之後在評聯中,三四結構的七言句,前兩個節奏點不交替的參賽作品,也可以進入入圍和獲獎作品的行列了。如2012年的清涼寺征聯第一名:

人生/有限,念/禹寸/陶分,再莫推/塵緣/未了;

佛法/無邊,縱/懸梁/刺股,且休說/皓首/窮經。

在2019年的那次研討班講課時,我還提出:

詞曲影響對聯句式還表現在句內平仄的交替並不一定嚴格按每兩字一個節奏進行交替,如六言句“今宵酒醒何處”和八言句“應是良辰美景虛設”這樣的句式。

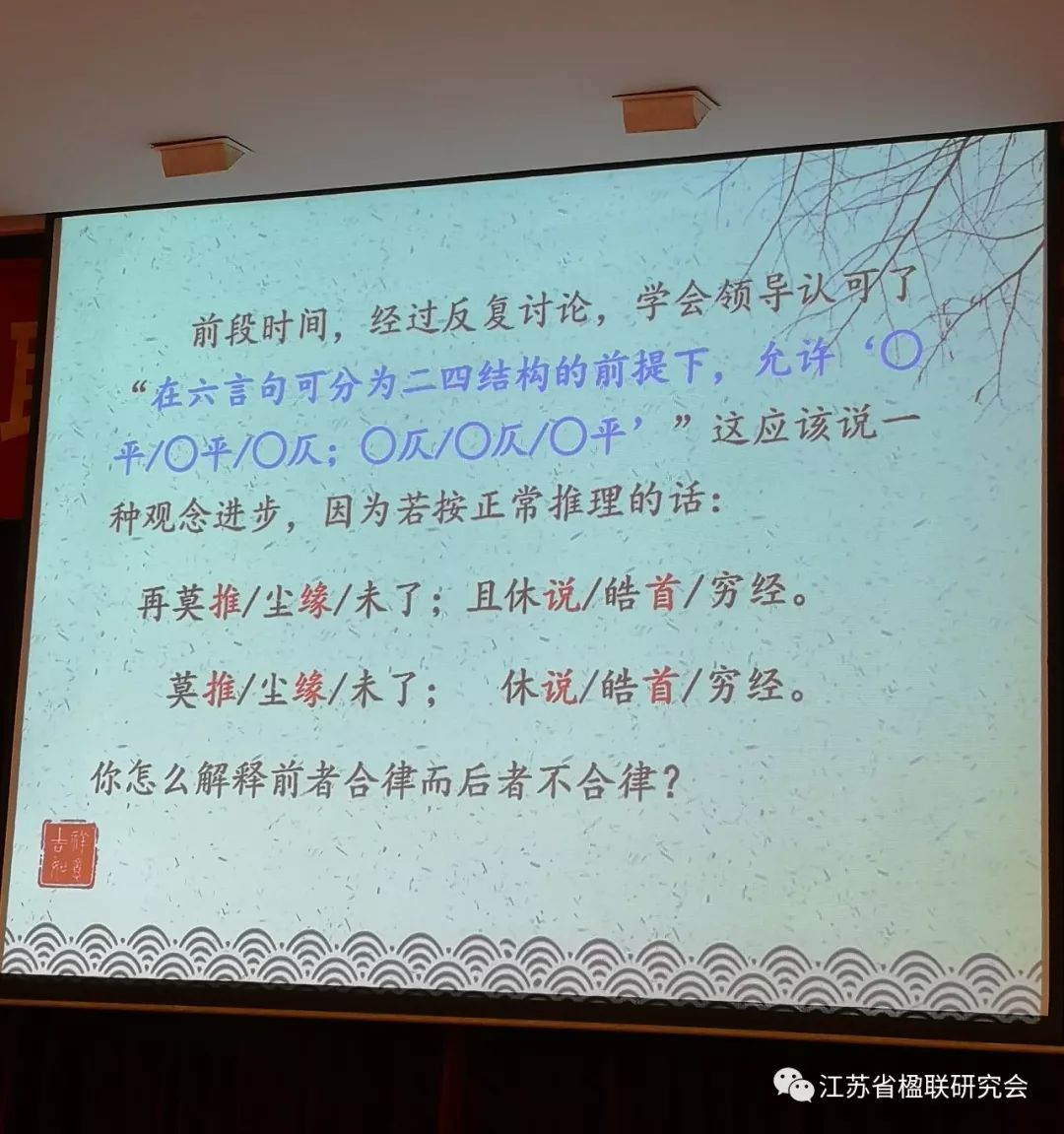

但在六言句中推廣“相鄰兩個節奏點可以不交替”這個觀念,要比三四結構的七言聯困難得多,因為在“一字逗”與“領字”區分不清的情況下,很容易把前三個字理解成可以放寬平仄的“三字領”,六言聯的正格則是明明白白的三個“兩字一節”。前段時間,經過反複討論,我們蔣會長認可了“在六言句可分為二四結構的前提下,允許‘○平/○平/○仄;○仄/○仄/○平’”這應該說一種學術進步,因為如果步步為營進行推理的話,很難解釋“再莫推/塵緣/未了;且休說/皓首/窮經”是合律的,但“莫推/塵緣/未了;休說/皓首/窮經”則是出律的。

我還曾試圖把《聯律通則》中“出現不宜拆分的三字或更長的詞語,其節奏點均在最後一字”這段話落到實處,提出對聯在極個別的情況下可以把四個字當成一個音步,不再論第二字的平仄。或是承認在特殊情況下四言聯句可以二四字隻相對而不交替,如“月色如晝;江流有聲”“遺世獨立;與天為徒”“問鳥說甚;看花笑誰”等眾多名聯的格式,但在目前的征聯評獎中,基本上還做不到這一地步,因為反對的聲音太大了。

其次,再簡單說一下句腳的平仄。從上世紀八十年代以來,在征聯評獎中,兩分句聯的句腳必須是“平仄;仄平”,近十幾年來,才寬鬆到允許“仄仄;平平”的存在並時有獲獎。但是在現階段,三分句對聯的句腳還不容許“仄仄仄;平平平”,一有發現,內容再好也會逐出等級獎和優秀獎之外。至於更多的分句,有個時期會明確要求符合句腳雙交替的“馬蹄韻”,還有些人會要求“有規律的交替”,如一平一仄式交替、多平一仄對多仄一平式交替等。目前情況下,三分句到六七個分句的對聯,隻要句腳有所交替,即不判為出律,如能做到有規律的交替,評委們會讚揚一句作者格律把握較細。

四、立意的切與泛

湖南魯曉川於2004年發表了碩士學位論文《雅切——梁章钜對聯批評的核心範疇》,發前人所未發,在聯界引起很大反響,於是“切”成了評判對聯優劣的一大標準。

“切”是契合、恰當、切實的意思,指對聯的立意要與主題相合。但是,寫聯是不是就是要切緊主題,而且切得越近越好呢?其實未必,前人對此也早有認識,清末民初鄒弢在《三借廬筆談·卷十二·楹聯》中說:

楹聯不難於巧織而難於自然,不難於切題而難於超脫。

由此,我們在對聯創作方麵,又找到了一把尺子,一端是10分的切題,另一端不切題,但卻有“超脫”的特點。太過切題而產生的弊端,是下筆會有拘束、凝滯、質實之病,切題太死,文字就會太具體,太繁細板實,不能展開想象的空間,沒法營造清空高遠的意境。而在另一端,太過超脫了,就會顯得空泛,容易天馬行空,離題萬裏,體現不出主題,也就無法達到對聯寫作的目的。在這把尺子上,正確的立足點應該是中間點偏向切題一端三分之二處,把尺度再放寬一些,也就約在5-9之間為“正區”,這了這個區間,雖然未必稱為“誤區”,但至少會有“太切”或“太泛”的毛病了。

把“正區”設在中間偏向“切”的一端,是因為對聯文體比一般的詩詞多出了一個“實用性”的特點,詩詞一般是純抒情的,而多數實用性的對聯總要受一種功用性的主題的製約,寫名勝景點對聯,就要切景物、切建築、切典故等,寫人際交往對聯,就要切人物、切場景、切身分等。當代征聯活動的廣泛開展,更把這種“切”的需要推到了極致,因為主辦方花錢設獎,就是需要作者高調頌揚特定的主題,越是把主題展現得淋漓盡致,就越得主辦方的青睞。所以,在近三十年的評獎經曆中,我早就有這樣一種感覺:在很多的征聯評獎結果中,二等獎作品的藝術性往往比一等獎作品更高一籌,究其原因,還在於主辦方的價值取向是“直奔主題”,而藝術性的考量則是第二位的。

對於特定的主題來說,切到什麼程度才是最佳選擇,這在不同的作者看來是各不相同的,在創作者和評論者之間也是不盡相同的,例如“太白樓”這樣一個主題,在李白、樓、詩、酒、樓所在的地域等關鍵元素中,切到哪一種程度,每個人肯定都會見仁見智的,以梁章钜的眼光,他較為推崇:“吾輩此中堪飲酒;先生在上莫題詩。”而對於“狂到世人皆欲殺;醉來天子不能呼。”梁氏則認為沒有切到樓,評論說:“語皆壯,然隻是作太白讚耳,於樓何涉乎?”其實,在我們今天看來,後一聯因為語意更為超脫,反而流傳得更廣泛一些,而且作者切了“太白”和“酒”,也不能說這副聯語不切。

一般的實用對聯,像春聯、第宅聯、壽聯、挽聯等,都有通用聯和專用聯的區別,比如通用壽聯,就是所有人或某一大類人過壽都可以使用,而專用聯則隻能是某個特定的人在特定的歲數使用。如:

福如東海長流水;

壽比南山不老鬆。——通用壽聯

少參革命,常矢誌秉公執法,建政興工,五旬天轉地隨轉;

老至退休,尚關心辦學育才,吟詩作賦,七十古稀今不稀。——佚名賀七十壽聯

牧野鷹揚,百歲功名才半世;

洛陽虎踞,八方風雨會中州。——康有為賀吳佩孚五十壽

對比了這三副都很工整的壽聯,我們可以得出結論:不太切題的超脫,其實是一種空泛;不能超脫的切題,其實是一種瑣碎;隻有高手才會在切題和超脫之間選定一個合適的立足點。

五、語言的生與熟

語言是對聯的血肉,直接決定了一副對聯的外在麵貌和觀感。對聯作為文學樣式的一種,一方麵要確保語言的“文從字順”,同時又要做到“務去陳言”;另一方麵既要追求語言的鮮活和新奇,但又不要落入生造和晦澀,讓人產生閱讀障礙。這樣,我們在對聯語言的“生”和“熟”之間,又找到了一把尺子,在10的一端是十分爛熟於眾口的語言,而0的一端則為生澀難懂的語言。這一次,我們把“正區”設在4-8之間,太生和太熟都會影響對聯的表達效果和藝術水平,都應該說是創作上的“誤區”。

把“正區”設在尺子的中間偏熟的位置,原因同樣在於對聯天生的實用性的特點,除了個人或小圈子“自娛自樂”的“雅聯”,大部分的實用對聯都需要在不加注解的情況下讓大眾一目了然。所以,對聯的語言可以偏熟,但也不能太俗,必須要能翻出新意時,才可使用俗語。民國陳子展在《談到聯語文學》一文說:

聯語為世俗應用文字,須求雅俗共賞,與其失之雅,毋寧失之俗,所以從來不避白話方言。駢文律詩往往是文人學者的名山事業,特重創造,最忌用現成的老話熟語,舊文古句,聯語則無所不宜,隻要你能翻陳出新,化腐臭為神奇,又用得十分貼切。這是聯語和駢文律詩作法不相同的地方。

但是,對聯語言能熟到“文從字順”也就足夠了,若進一步使用陳舊俗套的語言又翻不出新意的話,整個聯語的格調馬上就降到俗不可耐的地步,比如寫學校必用“桃李棟梁”,寫醫院必言“杏林岐黃”等等。當今詩詞楹聯中所謂的“老幹體”普遍存在著語言太過陳熟的問題,這一問題,其實古已有之,朱應鎬《楹聯新話》載:

嶽鄂王祠聯,如“百戰妙一心運用;兩言決千古太平。”……非不隱愜,但取材太熟耳。

此聯剪裁了《宋史·嶽飛傳》中嶽飛的兩句名言:“運用之妙,存乎一心。”“文臣不愛錢,武臣不惜死,天下太平矣。”古時已經是很大眾化的語言,此聯缺少作者個人的創見,所以朱應鎬對他的評價不高。此外,吳恭亨《對聯話》亦有多處提到要力避“庸熟”“甜熟”和“凡熟”。

在尺子的另一端,則是過分追求語言的新奇而“大膽創新”的誤區。首先是生造詞語,使用隻有作者自己明白的詞語和句子;其次是缺乏約定俗成地苟簡詞語,比如把“紫金山天文台”簡稱為“紫天台”;再其次就是生吞活剝一些自己也未必理解的生僻字詞和典故,如明代呂坤《呻吟語》中所說說:“艱語深辭,險句怪字,文章之妖而道之賊也。”

所以,具有較高藝術水平的對聯創作,在語言上要細心拿捏,使之處於生熟之間的恰當位置,既要讓大眾可解但又要力避過於大眾化的語言,追求新奇但又不要失之生澀。這就要求作者具有較多的詞彙積累,錘煉並形成自己獨特的語感。麵對較為生澀的語句,不妨先用白話寫出自己的立意,再進行詞藻的潤色;而對十分陳熟的成語,有時可能會因為顛倒一下語序,在感覺上就會由軟滑變得清朗,這些都須作者用心去體會。

六、意義的斷與聯

有一次楹聯教師培訓學院上課時,我忽然問學員們一個問題:“合掌、流水對與無情對這些概念之間,有沒有什麼聯係?”眾人一頭霧水,都在搖頭。我馬上接著說:“體現的就是上下聯之間的聯係啊,上下聯意義上完全貼近,就是合掌;上下聯語氣上一氣嗬成,就是流水對;上下聯完全中斷了聯係,就是無情對。”

《聯律通則》第一章第六條:“形對意聯。形式對舉,意義關聯。上下聯所表達的內容統一於主題。”上下聯之間意義的關聯,也不是一個恒定的值,也是存在著由弱到強的一個軸線,這就是我們關於“上下聯意義的斷與聯”的尺子,上下聯毫無聯係是0,上下聯內容完全重合是10。這次我們選擇的“正區”,也大致處在5-9之間。

我在2001年應邀而寫的《對聯鑒賞瑣談》中,曾這樣論述:

對仗還有異和同的分別,上下聯言同一事物,走向極端便是合掌,上下聯言不同的事物,走向極端便成了對而不聯,高手的功力便在於能遊刃於這一對矛盾之間而有餘,如書法中兩筆劃之間的顧盼牽連,也像長調詞裏的過片一樣,既有一個大的跳躍,但又保證文脈的貫通,這種似聯非聯便是所謂的“張力”。從某種角度講,隻有悟到了“對與不對之間、聯與不聯之間”的妙處,始可與言對聯。

2016年春節我在國家圖書館講《對聯修辭》時,也用一大段文字來論述過對聯上下聯之間的聯係和照應:

作為詩和駢文局部的一個對偶句,其形態多是並行的,如兩根平行的線段,形象點說就如同兩根筷子。但當對偶修辭演化為一種獨立文體之後,對聯隻靠上下兩聯來共同表達一個完整的主題,這樣上聯和下聯之間便不能簡單地並行了,而是需要彼此照應,互相留有餘地,如同一對括號“()”的形態,在更長的對聯中,這種形態就更為明顯。

上下聯意義的太遠、太近和適中,我想舉三副對聯來說明:

雨入花心,自成甘苦;

水歸器內,各現方圓。——金聖歎自題(數值5)

此聯上下聯並行,寓意較深,故從字麵上看,上下聯意義上的連帶不太明顯,所以給人以意義相隔太遠的感覺。

書山有路勤為徑;學海無涯苦作舟。——傳統勸學聯(數值9)

此聯上下聯寓意雷同,隻是字麵上從兩個方麵來描寫,所以可以視為上下聯意義相隔太近的例證。

莫放春秋佳日過;最難風雨故人來。——孫星衍自題(數值6.6)

此聯的下聯從最令人預料不到的角度,突兀而來,但細思卻又很合乎情理,上下聯融為一體並產生一種強烈的藝術感染力,令讀者內心與之共鳴,為之顫動。應該是上下聯關係處理得最為成功的例證。

再回到前麵說的“無情對”“流水對”“合掌”上:

“無情對”雖然在0的“誤區”上,但作為一種定型的巧對形式,我們可以把它當成一種極端的例外,在正常的對聯創作中不追求這種“技巧”。

對“流水對”來說,它不屬於上下聯內容的貼近,而是同一個意思分成了兩句來表達。在這把尺子上,“流水對”雖然處在10的“誤區”上,但卻是一種“良性”的例外,我們可在正常的對聯創作中追求這種“技巧”。

正常的上下聯內容是1+1=2,流水對的上下聯內容是0.5+0.5=1,而合掌的上下聯內容則是1+1=1。上下聯內容貼近到9以上時,就會接近“合掌”的誤區,“合掌”之所以被稱為誤區,就是因為1+1=1,上下聯說了兩遍,還是一種意思,這就造成了文字上的浪費,對聯創作的目的隻完成了不足50%。但我們還是要明確一下,“合掌”隻屬於對聯寫作上的誤區,不算是對聯格律上的毛病,而且,隻有在上下聯整個句子意義雷同時,才能叫“合掌”,部分字詞的意義相同與相近,都不可以定義為“合掌”。總之,這些年來過多地強調“合掌避忌”,對於對聯創作產生的正麵指導意義還沒有引發的負麵效果多,所以今後不要再把“合掌”抬高為聯律上的避忌,隻是從寫作手法的角度,強調一句“上下聯立意不要過於貼近”,就足矣。

以上略嫌雜亂地從幾個維度上,講了對聯理論和創作中的一些“誤區”的問題,觀點不一定正確,表達也不一定完善,不知道有沒有完成周會長交給的任務,懇請各位聯友批評指正,有什麼問題,下麵可以提出來,我們一起來探討。

2019年5月12日