我一直相信一個藝術家的作品風格和他的人生閱曆是有聯係的,不管他從事什麼藝術:寫作、書法、繪畫,抑或是音樂。人生閱曆是形成他作品風格的必要而不充分的條件之一。從今天開始,我會結合作者生平為大家介紹一些對聯名家和他們的對聯,說起來好像我會按時更新一樣,嗯,這裏就說一下更新的頻率吧:每當我想起來的時候,我就會更新。

李漁,浙江金華府南溪縣夏李村人,原名叫李仙侶,字謫凡,號天徒,後來才改號叫笠翁。一提笠翁,普通同學可能就想起了《笠翁對韻》,對的是他寫的;文藝同學可能就想起了《閑情偶寄》,對的也是他寫的;二逼同學可能會想起《肉蒲團》,哈哈沒錯也是他寫的。這三個比較有代表性的作品分別對應著他的三個頭銜:文學家、美學家和戲劇家。

他的字和號也挺有意思,據說李漁媽媽生他的時候懷胎11個月還沒生下來,好巧不巧有個白發老頭剛好路過,告訴他們你這孩子是天上的星宿,你這兒小破屋地盤太輕,承受不起他,必須到宗祠裏麵去才能生下來。於是大家把李大媽抬到了夏李村總祠堂,這下李漁終於降生了。作為“仙之侶、天之徒”,自帶主角光環的男人,就這樣開啟了他的傳奇人生之旅。

浙江蘭溪李漁文化公園中的李漁塑像

李漁小時候確實展現出了過人的天賦,屬於“別人家的孩子”這樣的類型,“看看人家看看你,看看隔壁大老李”估計就是從那時候開始流傳的。據說他還不會走路就開始認字了,小學的時候已經能夠吟詩作對了,放現在估計是清華少年班的水平。但就是這樣一個天才兒童,卻在鄉試的時候就遭遇打擊:李漁在29歲時參加了自己人生的第一次鄉試,結果沒考上。

但是這點困難顯然是難不倒我們的李漁的,三年之後他卷土重來,結果剛好碰上清軍南下,考試取消了。

這就讓人有點摸不著頭腦了,不是說好的天選之子嗎?難道真的應了那句“小時了了,大未必佳”?我想這個階段的李漁可能也曾懷疑過人生,眼見山河破碎仕途無望,35歲的李漁選擇了回家,回到當初自己出生的夏李村,在村子裏修了個小園林——伊園,亭台樓閣一應俱全,同時也發表了不少表達自己隱居想法的詩賦作品。

這段時間的李漁很關心家鄉建設,他在村口大道旁倡建了一座涼亭,取名為“且停亭”,並為這個涼亭寫下一副對聯:

名乎利乎,道路奔波休碌碌;

來者往者,溪山清靜且停停。

李漁還倡建家鄉的水利工程,解決了農田灌溉問題。時年40歲的李漁因為自己的諸多善舉被鄉人推舉成了老李家的總瓢把子。人生如此,雖不十分驚豔,想來也算比較滿意了。

但是天選之子的生命曆程如果這樣草草結束就開始頤養天年,顯然是不符合劇本要求的。這時候李漁逐漸平淡的人生又起了波瀾,在一次興修水利工程的過程中,李漁被卷入了一場官司裏麵,結果官司的判決又不如李漁所願。一氣之下,李漁準備重新啟程,離開家鄉,前往杭州闖蕩一番。

初到杭州的李漁人生地不熟,混得並不怎麼好。但是憑借自己的天賦和嗅覺,李漁敏銳地捕捉到戲劇小說方麵的無限商機。在十七世紀中葉的杭州城裏,就這樣誕生了一位把寫作當成職業的作家。

有了新職業的李漁一方麵名利雙收,另一方麵也麵臨著專業作家必須麵臨的一個問題,那就是版權。有些不法商人翻印他的作品製造了最早一批盜版書,也有隨便寫個故事掛上李漁的名字拿去賣的,這都大大影響了李漁的聲譽和經濟收入。這些壞人以當時的金陵為最多(沒有地域黑的意思,南京的朋友請放下手裏的西瓜刀)。也許為了重新給自己正名,1662年左右,時年51歲左右的李漁搬家前往金陵。

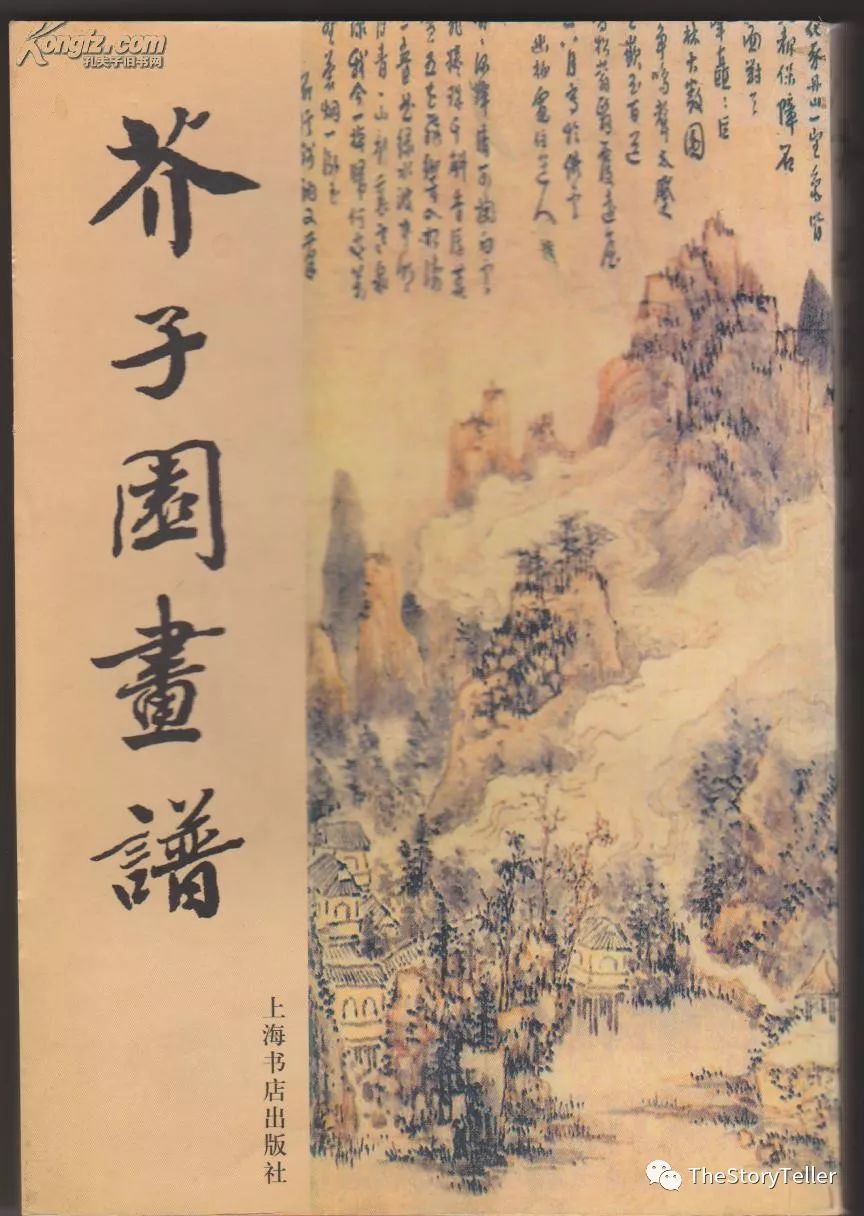

李漁倡編的《芥子園畫譜》,這本書有多厲害,你可以百度一下

在金陵,李漁的事業迎來了新的高度。他先是通過眾籌的方式籌建了著名的芥子園,然後在芥子園裏成立了出版社、戲班,並且經常與政府人員來往,為自己的文化活動拉到不少讚助。這段時間應該說是李漁一生裏最快樂、最逍遙自在的時候了。雖說住在金陵,但其實李漁很愛出去玩,跟隨戲班一起到全國各地去辦演出,足跡遍布祖國的大好河山。這段經曆讓他的眼界得到了進一步的提升,讓他能在《閑情偶寄》談食物的時候能聊到“頭發菜”這樣的品種,也讓他在祖國的很多地方都留下了精彩的對聯。如南京弘濟寺聯:

奇石作龕盛佛骨;

長江為鑒照禪心。

又,武漢黃鶴樓:

仙家自昔好樓居,我料乘黃鶴者,去而必返;

詩人生前多羽化,焉知賦白雲者,非即其人。

李漁總是改不了愛打抱不平的毛病,廬山有和尚欺負道士,李漁就為廬山簡寂觀題聯道:

天下名山僧占多,也該留一二奇峰,棲吾道友;

世間好語佛說盡,誰識得五千妙論,出我仙師。

也許學區房這個說法並不是社會主義才有的,李漁步入晚年之後,為了方便自己老來所得之子參加科舉考試,再度搬家回到杭州,並在杭州籌建了層園。李漁為層園題聯道:

繁榮驅人,舊業盡拋塵世裏;

湖山招我,全家移入畫圖中。

一生跌宕起伏的李漁終於在這裏找到了自己的歸宿。回到杭州3年以後,公元1680年的冬天,69歲的李漁溘然長逝。

我們將會再次看到,盡管諸如天文學之類並不構成它所研究和探索的恒星天體的一個部分,但是我們成為“生命體驗”(life experience)的那種獨特的生命智慧,卻是生命的主要成分或要素之一。正是這種智慧,使得次戀必然不同於初戀,因為初戀已然存在,經曆之人已然卷入其中。因此,如果我們訴諸那些普適的、古老的意象,正如你將看到的,這些意象把生命描繪成一條道路,一條可供人們反複行走的道路——因此才會有這樣的描述:“生命曆程(the course of life)、個人履曆(curriculum vitae)、前途抉擇(decide on a career)”——那麼我們就可以說,當我們行走在人生的道路上,我們同時也就把它帶在了身邊,了解了它;也就是說,我們走過的道路會在我們身後卷起來,就像膠卷一樣卷成一卷。因此,當一個人到達了終點,他就會發現他的背上攜帶著、黏貼著他曾經曆過的整個生命的卷軸。

——奧特加·加塞特,《曆史理性》

回顧“仙之侶,天之徒”這一生,少年得誌,隨後遭遇打擊,在國破家亡之後選擇堅守文人風骨不去清廷為官,拉下麵子靠“賣文字”發家致富,同時熱心家鄉建設。他《閑情偶寄》、《芥子園畫譜》,他的伊園、芥子園、層園,無不體現這一文人雅士的高雅情趣。在芥子園裏,他留下了這樣一些對聯:

清可濯衣偏濯足;

大能容世卻容身。

雨觀瀑布晴觀月;

朝聽鳴琴夜聽歌。

孫楚樓邊觴月地;

孝侯台畔讀書人。

休縈俗事煩霜鬢;

且製新歌付雪兒。

作為一個文人,考取功名本來是年輕時候的理想和目標,但是由於明清朝代更迭,他對明王朝始終帶著一點感情,以後盡管有機會,都沒有在清廷為官的想法。但是對於讀書考試,他是支持鼓勵的,除了支持自己兒子考試之外,從他的對聯裏我們也能看出,如贈清代詩人程汝璞一聯:

世間桃李盡出公門,何須臘盡始芳菲,滿眼無非春色;

天下魚龍都歸學海,不待時來方變化,開口即是雷聲。

又,題南京貢院明遠樓聯:

矩令霜嚴,看多士俯仰低回,群囂盡息;

襟期月朗,喜此邦江山人物,一覽無遺。

李漁的對聯,自然、典雅,而他本人對自己這項技術,其實也是相當自信的。他在跟朋友的書信中說道:

……無意為聯,而適得口頭二語,頌揚明德,所謂天籟自鳴。榜之清署,以代國內之懸。有能易一字者,願北麵事之。

“如果有誰能改動我對聯裏一個字,算我輸。”閉上眼睛,假設現在我們步入三百多年前的芥子園,仿佛還能看見一個優雅矍鑠的老人,從書案裏走出來。