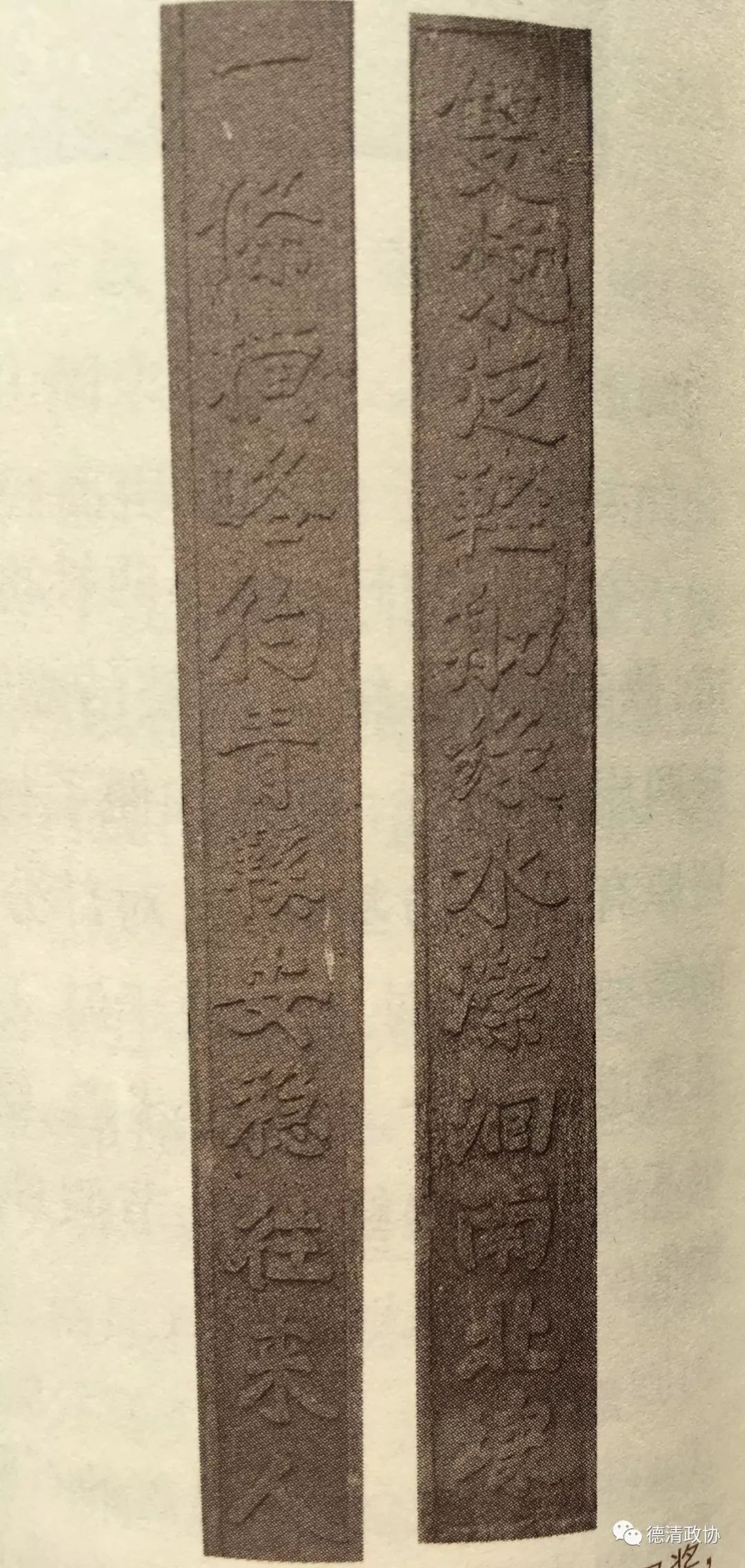

德清縣乾元鎮金火村,屬典型的江南水鄉,村內河道縱橫,南山北水,地理位置極佳。村落曆史久遠,文化底蘊厚實,是文化名人俞樾、俞陛雲、俞平伯的祖籍地。現今村裏尚存著與德清俞氏有密切關聯的一座古橋——四仙橋。這是一座江南曾常見的三孔石梁橋,橫跨在南北兩埭之間。古橋靜靜佇立了一百多年,迎來送往,不僅見證了人世間的滄海桑田,也見證了德清俞家的興衰史。橋柱上的兩副楹聯,東聯“野渡傍溪山,會有才人題駟馬;嘉名登誌乘,不勞仙跡訪驂鸞,”西聯“雙槳泛輕舠,綠水瀠洄南北埭;一條橫略彴,青鞵安穩往來人”,相傳為俞樾當年親手題寫,刻製在整塊的豎條石上,陽文凸現,在綠樹與清水之間,相映成趣。

一

俞樾(1821-1907),字蔭甫,號曲園,德清縣城東烏牛山下南埭村人,清代著名樸學大師。年輕的俞樾躊躇滿誌、才華出眾,參加朝廷殿試時因“花落春還在,天時尚豔陽”的詩句深得主考官曾國藩的賞識,順利地進入了舉子們夢寐以求的翰林院。可對於一個耿直不阿的知識分子來說,官場就是如履薄冰之地。果不其然,俞樾出任河南提督學政,一場割裂經文案幾乎給他帶來殺身之禍。不就是出幾道科考的試題嗎?但俞樾從“四書”裏截句而得的“截搭題”被誣為嘲諷皇上,俞樾被罷官,“永不敘用”,從此告別仕途。

“窮則獨善其身”,人總是要奔一條活路,俞樾開始了刻苦的經學研究,四處講學、著書立說。30多年的教育生涯,俞樾“門秀三千士”,培養了章太炎、吳昌碩、張佩綸等傑出人才。

離開故鄉顛沛流離的日子,俞樾時時會感到故土難離,會念起鄉人淳樸。“更向清溪問舊棲,一泉一石總留題”。根在那兒,故鄉情就在那兒。修建四仙橋是俞先生晚年回鄉探親做得非常有意義的一件美事。那時,俞先生早已名動天下,很受鄉裏人的敬重與愛戴。修橋鋪路,在鄉間是善事,需要一名德高望重的鄉賢出麵主持,而俞先生就成了不二人選,成為了南北埭修橋的主要決策者。故鄉重修拱元橋,俞先生出錢出力,慷慨賑助白銀三百兩。至今村裏仍流傳著一段鮮為人知的佳話:橋工們隻要在運輸石料的船上插上標有俞樾的小旗,地方官府見到就免稅,石料就掉價。於是乎船工們常常超載而歸,於是乎平白裏就多出了好多石材,據傳四仙橋就是用重修拱元橋多餘的石料所建。

四仙橋中孔的排柱墩內側鐫刻有精美的荷葉、蓮藕組合圖案,排柱的東西兩側以及橋額之上,分別鐫刻俞樾當年親筆書寫的楹聯和橋名。據民國《德清新誌》記載:“四仙橋舊名普濟橋,清光緒15年圮,邑紳俞樾創捐募建,易石而廣其製,許德修監其工。”俞先生為何要將橋名從“普濟”改為“四仙”呢?據傳是因為祖先俞希賢、祖父俞延鏞、父親俞鴻漸,加上自己,正好四個人,而這四人俱是家族中的佼佼者,稱作仙者亦不為過。既然祖先選擇了這片熱土,那麼有生之年就要為這片土地貢獻些什麼。俞先生把他的筆墨就這麼永久地留在了一座小橋上。

二

最近,再一次探訪四仙橋和橋石上的楹聯,我對這兩副楹聯有了新的認識。

先看東聯:“野渡傍溪山,會有才人題駟馬;嘉名登誌乘,不勞仙跡訪驂鸞。”

這裏的才人指司馬相如,為作者自喻。有一典故說的是,傳說司馬相如離開成都進長安之前,曾經從北門的一座升仙橋經過,麵對著即將離別的妻子和前來送行的官員,他題字發誓:“不乘高車駟馬,不過汝下。”俞樾用時人熟知的漢代才子司馬相如的故事來入聯,亦有衣錦還鄉的意思,同時也點出了作者與橋的淵源。其中“駟”諧“四”,“仙跡”合“仙”字,點出了四仙橋的橋名。妙構!而“嘉名”,意為造福鄉裏的美名;“誌乘”指史冊。德清城外的南北埭,雖是鄉下,但聚集過很多有才華的人,新橋落成在這溪山之旁,不會缺少名家來題寫橋柱,即使沒有仙人們駕馭鸞鳥來訪的傳奇,造福鄉裏的作為也一定會青史留名。

再看西聯:“雙漿泛輕舠,綠水瀠洄南北埭;一條橫略彴,青鞵安穩往來人。”

在德清鄉下,河網密布,老底子的通行工具就是瓜片子木船,南埭圩是俞先生的故鄉,隔一條小河北埭圩是隔壁村坊。兩村隔河相望。“輕舠”,意小船。蕩起雙槳,劃一條小船,就能來往於綠水環繞的南北埭村。“略彴”,意小橋;“青鞵”,同“青鞋”,意為布鞋,喻老百姓。小河上架起一座貫通南北的石橋,鄉親們踏踏實實在橋麵上過河,來來往往,安全又穩當。橋的西聯說到了四仙橋的順利建成、地理位置以及故裏景色美如詩畫。

無論怎麼理解,我與俞樾大師之間始終隔著一條長長的曆史之河。或對?或錯?循著大師走過的人生軌跡,按著每個人內心最真實的指引,以嚴謹認真負責的態度,深入古村,重讀楹聯,玩味古意,樂趣無窮。

三

再說一件曲園先生和四仙橋的民間趣事。

四仙橋橋頭曾題有抱柱對聯半副,題為“一櫓二槳三人搖出四仙橋”,據說是當年曲園先生隨興所題,餘下半聯留與看官來對。

20世紀30年代,上海一家報紙,辟有《古聯征對》專欄。曲園先生的“一櫓二槳三人搖出四仙橋”上聯一出,下聯續對者眾多,有“五經六貼七賢詠在八風樓”、“十生九死八王闖進七星關”……不久,最佳答案揭曉:“五音六律七孔吹成八板調。”可是,很多人讀者卻寫信表達尚不滿意,覺得上聯是妖嬈多姿的江南美人,唱得是吳語儂儂的越劇。而下聯是舉刀屠龍的北方男人,吼得可是暢快淋漓的秦腔。上聯中三人用一櫓二槳劃過了四仙橋,活潑潑的意境,簡單淺顯的文字,水鄉風情已經抑製不住地跳出來了。下聯雖說對得也極工整,但是卻少了天雷勾動地火的激情,絕非鬼斧之作。因而,千年等一回,盼望著有更完美妙趣的絕對出現。

“花落春仍在”。俞樾曾經意氣風發,曾經跌宕沉浮,曾經名噪天下……而時光流轉,一切都遠去了,來去如風,連俞樾的四仙橋故事已是曆史陳跡。但是,漫步在四仙橋頭,站在四仙橋上,腦際依然懷想著俞樾和他家族的往事。俞樾作為德清俞氏文化名門世家的奠基人,是中華文化史上的標杆人物,其家族以其傳奇卓越的文化成就,在清代及近代學術史上有著無法超越的高度。而他造福鄉裏、反哺故土的遊子情懷,是德清鄉賢文化永恒的精神財富。

此文入選浙江省政協文史委編輯的《浙風流韻》一書

作者簡介:張健梅,女,德清縣第九屆政協委員,德清政協文化之友社社員,民革黨員,湖州市作協會員,中華財險德清支公司大客戶經理。